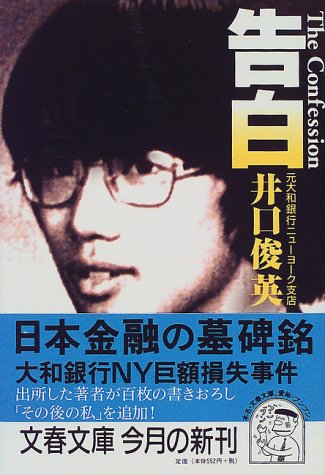

井口俊英『告白』(文藝春秋)

国債とか為替相場とか株式売買というようなものを、私は室内のカメムシと同じくらい好んではいないけれども、そのメカニズムや歴史については常々関心を持ってきた。

素朴に考えれば、銀行というものは不思議な存在だ。 いまだに私はなぜだか、銀行という現代の神殿に馴染めていない。 銀行のない国があったそこに移り住みたいくらい、銀行のそばにいると落ち着かなくなる。 銀行のなかにいると不思議な疎外感と不愉快感を覚える。 ガチャガチャお金を呑み込んだり吐き出したり、女性の録音ボイスを垂れ流したりしているATMの前にいると、人間が子孫を残してきたということがまるで嫌になる。 私は、決して反時代的で粗野な人間などではないけれど、自動車と銀行だけは世界に無い方がよかった。美学的に。おきまりのセンチメント。 いつかこれを主題にして随想文のひとつやふたつをものしたいくらいだ。

私どもは、英語のBANKは、十二世紀頃の北イタリアの両替商人がいつも使っていた「長机」(BANCO)と深く関係していると教えられた。 両替を商売にしている人間は、むかしからいたようだ。 そういえば(私のあまり好まない)新約聖書にも、それらしい商人が出てきて、イエスに追い払われている。

預金の受け入れや債券を発行しながら資金を調達して投資や融資を繰り返し、さらには人びとの支払決済を代理することで存続していく、こんな「合理的」な機構を、どんな集団がどんな必要に応じて発明したのか、私には分からない。

私は単純な人間だから、むかしから金融業ときくと、必ずユダヤ人を連想する。

とりあえず断じておきたいが、世間の大好きな「~の起源」という発想の大半は、ニセモノだ。そもそも物事には必ず「起源」があるという思考様式そのものがそれほど自明であるかを、一度考えてみる必要がある。 ソースかつ丼の起源、とか、肉じゃがの元祖、という程度の馬鹿馬鹿しく子供じみた議論なら愛嬌もあっていいけれど、それがひとたび文明発祥の地とか、モーセ生誕の土地とかなってくると、その馬鹿馬鹿しさも次第に失笑へと移り変わる。

起源や発祥という単線的な虚偽観念とは別の見方が、ある。

むかし読んだ本では、なんでも紀元前三〇〇〇年ごろの西アジア(要するにチグリス川・ユーフラテス川下流地域だろう)の古代王朝バビロニアには既に、いまの銀行の原始的形態があったなどと記されていた。 人々の財産や貴金属を保管し、穀物や家畜を貸与したり、両替を専門的に行う業者は、「文明」のあるところには大抵見られたのだろう。 だからといって、例のごとく、「銀行の起源は古代バビロニアだ」と阿呆みたいに叫ぶのではない。

ただ、考える人間が多く集り都市(都市は人類の最大の発明だと言った学者がいた)を形成すれば、いろんな商売や業務システムが自然と登場する。 現在の複雑極まる金融業界(デリバティブ取引は何とかならないか)も、そうしたかつての便利な仲介業者の発展形態(より広範な組織化)と言えそうだ。

いずれにしても、確かに存在したらしい古代王朝がそれなりに成熟した「経済機構」を擁していたことは、考古学者が歴史学者が口をそろえてお喋りしてきたことだし、事実世界中の教科書にも大体同じようなことが書いてある(きっと)。

銀行と言えば銀行強盗だ。 そういえば、銀行強盗というのを私は直接みたことがない。 コナン・ドイルやアガサ・クリスティが小説を書いていた時代はまだ銀行の警備も簡素で、今の感覚からみると驚くほど緩いこともあってか、強かな強盗であれば金庫から金を盗むことくらいそう難しいことではなかった(聞いたわけではない)。 犯罪統計なんかを調べてみると、いろいろ分かるのだろう。 日本ではどうか。 いつも電気代を払っているコンビニで去年強盗があったけれど、近所の銀行で強盗があったという話はきいたことがない。 ちかごろでは防犯体制も様変わりしたから、そんなものは絶滅したのかもしれない。 いまでは安っぽいテレビドラマくらいでしか見かけない。 いずれにしても「割にあわない」犯罪であることだけは確かだ。 小銭がほしければ投資信託でもしたほうがいい。

もう雑談はやめる。『告白』だ。これは管理体制に携わる人は一度読んでおいた方がいい。

そのむかし、といっても、一九九五年、平成に単位換算すると七年、大和銀行(*1)のニューヨーク支店で、井口俊英という人物がアメリカの司法当局によって逮捕された。 俗にいう大和銀行巨額損失事件だ。

その事件の顛末はおそろしく入り組んでいるので、それを一言で述べるとなると、その背後にある金融業界の力学や司法取引の内幕を見逃すことになるので、事の細部に思いのほか神経を配る私としては、本書をぜひ読んでもらいたいとしか言えない。

けれども重要なことだけを取り急ぎ説明する。

まず、一九八三年、当時債券売買の業務を担当していた井口は変動金利債の取引で五万ドルの損害をだしてしまい、その埋め合わせのために米国債の簿外取引に手をだすようになる(「簿外」というのは帳簿に記載されていなということだ。たとえば簿外資産とかいうと大抵の場合、脱税関連の話だ)。 そうなると当然、表面的には利益があるように見せかけないといけないので、書類の偽造といった隠ぺい工作が求められる。 それでも十二年間、この不正は発覚しないで、いつのまにかこの損失は十一億ドルにまで膨れ上がり、ついに井口は大和銀行上層部に告白する。

この『告白』はちょうど、著者のそうした葛藤の部分からはじまっている。 ちょっとだけこの事件の概要を下調べしてから読むと、よりよく事態の文脈が掴めるだろうし、何よりも途中で嫌にならない。

それにしてもこの人は、とても文章が上手い(おそらく全部自分で書いたのだろうと信じる)。 銀行業界になどに入らないで、はじめから文筆業に携わればよかったのにと思うほどだ。

これが面白ければ、ついでに同じ著者による『刑務所の王』と、N・リーソン『マネ ートレーダー』(戸田裕之・訳 新潮社 *2)も奨めたい。

前者は、逮捕された著者が独房(ニューヨーク連邦拘置所)で隣り合わせた白人男性ジョージ・ハープについた書かれた伝記で、資料的価値はともかく物語の面白さからみるなら、こちらの方が一気に読める。 この白人の男は、アメリカ各地の刑務所を転々としながら、ABという秘密結社を創設した。世の中には何事にも従わっず、つねに壮烈な気勢を自分でも持て余している人間がいるらしく、ハープはその一人だ。 いちど人生を踏み外すと(教育者の嫌らしい常套句)、人はなかなか元いた世界には戻れないようだ。 獄の外の日常世界は生ぬるい脳髄で溢れかえってはいるけれど、すくなくとも安定はしている。 そうした世界は犯罪者を素直には受け入れない。 刑務所と「世間」を行き来するハープの哀切な様子もかなり如実に書かれていて、この元銀行員はどこで伝記の書き方などを学んだのかと、読中ずいぶん驚き入ったものだ また、ともすれば黒人に同情しがちな日本人にとっては、刑務所内の黒人たちの描写にはいくぶんかショックを受けた。

結局のところ、人間という不愉快な現象は、どうにもならない。

*1 だいわ。やまとぎんこう、ではない。りそな銀行の前身みたいなもの。

*2 こちらは、伝統ある「ベアリングズ銀行」(結局倒産した)に関わるもの。 『告白』同様、巨額損失の張本人が回顧しながら書いた本(本人が直接書いたとは思えない。リーソンの口述内容を、無名のプロの書き手が書き直したのではないか)。

巨額損失の隠ぺいという点では井口氏の事件と類似するところもあるが、決定的に違うのは追い込まれた際の二人の身の処し方だ。

リーソンは結局逃亡を企てて逮捕された(そのうえ本を読んでも分かるが、彼の自己弁護があまりに猛々しい)。 不器用ながら十二年間悩み抜いた井口氏とはどこか違うようだ。 イギリス人と日本人の違いでは説明できないだろう。 組織の管理体制や人間の弱さを考えるうえで、どちらの記録も大変に意義深い。

小林安雅『海辺の生き物』(山と渓谷社)

人間も余りあるほど変態な生物だけれど、地球とりわけ海辺には今日も、実に奇妙で実に見定めがたい生物たちが犇めき合って生きている。 ウミウシとかホヤの鮮明過ぎる写真をみていると、どこか感極まってくる。能登半島の海岸沿いで育ち、フナ虫やクラゲに見慣れていた私でさえそう思うのだから、初めてこうした生物を見たり触れたりする都市生活者は一体何を思うのだろうな。むしろそっちの方に興味がある。 さしずめフナ虫など海岸版のゴキブリにしか見えないだろうし、カニの「正しい」持ち方を知らない為に血を見たりしそうだ。つつくと噴出するアメフラシの紫汁には怪しい感動を禁じ得ないだろうな。岩に密集してへばりついている有象無象の貝どもも海辺の奇観を地味に補強していたと思う。 子どもたちは純粋故に残酷なので、のんびり日光浴しているだけのヒトデを手裏剣にして遊んでいた。大人たちはヤドカリをヤドから強制退去させて釣りの餌にしていた。海辺の生き物はこうした種類の災難を避けることは出来ない。けれども元来生物に絶対の安全はありえないのだ。時々人間もある種のウニやクラゲや巻き貝の毒の為に死んでしまう。南の方にいるらしいアンボイナガイの毒は強力なことで有名だ(ちなみにアンソニー・ドーアの短編集『シェル・コレクター』の表題作にこの猛毒貝が登場する)。

イソギンチャクの触手に指を入れてキュッと吸い込まれるあの感覚を知らない人は、哀れですね。村上龍の『コインロッカーベイビーズ』にイソギンチャク遊びの描写があったと思うけれども、あれはよほど愉快な感触ですよ(刺胞毒が強いものもあるから注意ね)。さっきから小説の例ばかりで申し訳ないのだけれども、海辺の生物に絡みつかれたときに不思議とエロチックな気分になるのは、私だけではないと思う。特にタコみたいな軟体動物であると殊更その感を強くするのだ。たしかナボコフの『ロリータ』のなかに、「仰向けの女は突然タコみたいに絡みついてきた」みたいな描写があって、さすがに文豪は上手いなと唸った記憶がある。

もう面倒くさくなってきたので、まとめましょう。

まずは月並みのことを言わせてほしい。 図鑑の類を読んでいると、私は、生物がこれほど多彩なフォルムに分岐してきた経緯に、とりあえず驚く。図鑑は、学者や環境運動家が声高に訴えるよりも遙かに分りやすく「生物多様性」を教えてくれる。 生き物の種類は多くあった方がいい。実利云々の理論ではなく、多様である方が見る側も愉快でいいわけだ。 特に海辺は変態生物の展覧会だ。

ともかく日々の労働に疲れたら海辺に行きなさい(福音書のパロディみたいだな)。 そこにはただボンヤリしているだけの生物がわんさか生きている。波に揺れているだけで栄養摂取し続ける生き物が沢山生きている。 労働は尊いとか言っているヘタレ人間どもを一旦忘れて、太古の気配を今も留めているこの海辺のなかでボンヤリ時を過ごしたいものです。人が海に惹かれるのは、海があらゆる動物の郷里であるからではないかな。

ナマコであれフジツボであれどうせ死ぬのだから極力気苦労なしに生きたいものですが、人間となるとそうは行かないのですよ。日本の人間たちはみんな自分のことで忙しから惨めに映る。

もし海辺で憂鬱を治療できたら幸いです。

加藤尚武『ジョークの哲学』(講談社)

ジョークとは何か。 ジョークらしいものを終日垂れ流す人々は少なくないけれども、ジョークについて「そもそも論」を立てる人は思いのほか少ない。 辞書なんかは、ジョークとは冗談や洒落のことだと、実に通り一遍で淡白な説明を下している。それでは冗談とは何であって洒落とは何であるかと続けざまに問う。そうなると、なんだか急に難しい話に聞こえてくる。原理論はとかく厄介なものなのだ。

この本で議論されているみたいに、いざジョークのなかに哲学的厚みをみようとすると、かえってジョーク特有の軽妙な味わいが損なわれてしまうのではないか、という危惧も分からなくもない。けれども読後の印象として、感心すること頻りだった。ジョークにを通しての人間学が可能であることを思い知ったのだ。

著者によると、洒落はジョークの震源地らしい。 例はいっぱい思いつくけれども、実にくだらない。

「牛を返せよ」「もー返すよ」 「カラオケ」を「空の桶」 クリントン大統領とクリキントンの間の抜けた類似性が、クリキントン大統領という言葉遊びになる。 ホリエモンの愛称も、「ドラえもん」との関係なしには何の意味を持たないし面白味もない。 江戸時代から伝わる古典的小噺として、「向かいの家に囲いができたね、へえ」というのがあるけれども、これも歴としたジョークである。アイゼンハワー大統領の好感度を高めるための有名な選挙スローガン「アイ・ライク・アイク」もジョーク(ライクとアイクの音韻的相似性がポイント)。 カーター大統領が自分の庶民性をアピールするために愛用した「私はフォードです、リンカーンではありません」も素晴らしいジョーク(念のために説明しておくと、ここでは大統領と自動車が重ねられている)。

もちろんこうした語呂合わせの類だけがジョークではない。 ちょっと小骨混じりのブラックユーモアやピリ辛の教訓小話なども、広義のジョークとなる。

「勤勉とは充足への恐怖である」とか「軍備とは無駄におわることを期待される唯一の公共支出である」みたいな寸鉄人を刺すものもいいですね。

ほかに例はいくらでもあるけれど、やや知的と思ったものの内で、たとえばこのいうのがある。

A「スイスに海軍省があるんだってねえ」 B「なに、スイスには海がないじゃないか」 A「だってさ、ソ連に文化省があるくらいじゃないか」

これは明らかに冷戦期の西側諸国が拵えたジョークだろうね。これがステレオタイプ的か否かは別にしても、ソ連の印象のなかに何か殺伐たる文化的貧困性を感じ取っていた人々が多くあったのは事実と思う。 これと同じパターンのジョークなら何ダースでも苦労なく作り出せそう。

こんな具合に、素朴な語呂合わせの運用ゲームは世界中どこにでもあり、そのパターンの複雑さは計り知れない。偉い上流紳士から安月給の中年親父まで、誰もが一度は洒落を聞いたことがあるし、また口にしたこともある。

こうした洒落感覚の発露のなかに人間の本音が現れ得ることは、たぶんに考えられる。

「仏ほっとけ神かまうな」なんて実に語呂のいいコトワザがあったけれども、ここに日本人の宗教的リアリズムの一端がうかがえるなどと考えるのは少し穿ちすぎかな。

ところで、人生など所詮ジョークだよ、というふうなことを発する人が結構あって、私もそんな粋なセリフをいつかは嘯いてみたいものだけれど、考えてみれば、この命題には相当の無理が付き纏っている。というのもですね、そもそも、ジョークというものはある種の類比や相似性を前提にしないと生きてこないものなのだ。考えるまでもないけれど、「人生」や「宇宙」はあらゆる類比を絶した総体性である。それは、較べるものがないくらい、あらゆる事物事柄を包み込んでいる、手のつけようのない「所与条件」なのである。こうしたものは、およそジョークの対象にはなりにくい(まずならない)。ジョークの対象にならないばかりか、本来、指示代名詞の対象にさえ成らないのだ。「それ」とか「これ」と示し得る限定事象ではないのである。 それゆえ「人生など所詮ジョークさ」式のセリフは最初から破綻を強いられている。 それにですね、そんな無頼派気取りのセリフを発しながら、進んで自分の人生をジョーク化してしまえる人が一体どのくらいいますか。「人生などジョークに過ぎない」のであれば、突然自衛隊に乱入して総監を監禁しアジテーションを一くさりぶった挙句に切腹してしまうくらいの酔狂があってもいいはずです。けれども当然ながら、威勢のいいことを言う人々の殆どは相変わらず小市民的保身にかまけていますよね。それでいいのですよ。所詮人生などジョークではありえないのだからね。人生はジョークで締めくくるのには痛みが多すぎる。

この「人生」やこの「宇宙」が決して軽いジョークで済まされえない事こそ、人間の抱える最大の悲劇を端的に表していると言えるのだ。

最大のジョークさえ人生の煩悶を救済す力になりえない。これが本当のところです。

ダン・ローズ『コンスエラ 七つの愛の狂気』(金原瑞人/野沢佳織・訳 中央文庫)

言うまでもなく、巷に狂気はありふれている。 人間が生きるということは、狂気を生きるということだ。 多少の狂気なくしては、人間など一時間だって生きられない。 世界は一塊の終わりなき悪夢でありますから。

狂気といっても、俗悪な狂気もあれば、人畜無害の狂気もある。

たとえば酔っ払いという狂気はうんざりするほど平凡だ。だから放っておこう。

嫉妬や喧嘩という狂気も、やはりいい趣味とはいえない。 (そうした狂気も集団レヴェルになると大義となるようだから面白い)

人畜無害の狂気の筆頭は、マニアと呼ばれるものだろう。 牛乳瓶のフタや読めない外国語書籍の蒐集に生涯大金を投じ続ける狂気は、いと愛すべきものだ。

私が好きなのは、愛の狂気だ。 といっても、互いの頬をつねったりしながら喋々喃々と夜を過ごすような、甘ったるいものではない。 もとより不合理千万な恋愛感情をその極限にまで高めたような、そんな狂気の発動が好きだ。 大部分社会的要因で説明できそうな「心中」や「駆け落ち」は、どこか生ぬるい。 狂気の悲恋は、それが虚構であればあるだけ美しい。

どんなものが狂気の悲恋といえるか。 このダン・ローズの短編集に出てくる人物が、そうした狂気を遺憾なく体現してくれている。

チェロを弾く一人の女性に恋い焦がれて、自らチェロになりたいと願望し結局そうなった男を描いた「ヴィオロンチェロ」は、甘くて綺麗でありながらシュールな怪奇性に満ち溢れていて、私の趣味にはとてもよく合う。 狂気を通りこしたところにある結末は、自分で読んで受け止めてほしい。 見様によっては、朝起きたら巨大な虫になっていたというあの話よりも不気味だ。

表題作の「コンスエラ」は、本当の意味で愛されたいという女性の願望の極致を描いたもので、いかにも虚構には違いないけれども、この心理は程度の違いはあっても男女ともに広く見られるものだと思う。

たとえば、金やステータスによって「愛されている」男はしばしば、自分が乞食にまで落ちぶれても連れ添う女性が変わらずに愛してくれるだろうかと不安を抱く。 一方、ある種の女性は自分の肉体の美しさや高価なアクセサリーだけではなく、「私自身」を愛してほしいと思う。加齢とともに幾重もの小皺ができて何を着ても体型の変化を隠し通せなくなった自分を、かつてと同じように愛してほしいと願う。 「私がおばさんになっても」とかいう流行歌があったけれど、このような「不変の愛」を他人に求める心理傾向は、かつて肉体的な美しさを誇っていた自己愛性人間にほど強く見られるものだ。 しかし、この「私自身」というのはクセモノだ。カントの「物自体」ではないけれど、そんなものは普通認識できない。 人間というのは何よりも身体のことだから、その身体とは独立した人格領域を想定してそれを愛することは、なかなか出来そうで出来ることではない。 身体の物理的特性を度外視して、人間が人間を把握することは出来ない。恋情というものは身体に対する直観に基づいている。 鼻の高さ、目の配置、色、その声、肌のにおい、髪の毛の色、こういうもの全体がひとつの色気となって、ひとりの人間を表現する。 だから、「内面」などいう抽象的なものは、さしあたりは無視してもいい。内面というものの想定が有効であるにしても、それを表現身体と切り離して考えることは難しい。 すくなくとも「色気」や「愛情」というものは、人びとが思っている以上に「目に見えるもの」に依存している。

「コンスエラ」の作品としての美しさは、人間には本来不可能な精神的愛情を、あたかもそれが私たちにも可能であるかのように描き切っているところにある。

大澤武男『青年ヒトラー』(平凡社)

歴史の「常識」においてはヒトラーは負のレッテルにまみれているので、彼の中に人間味や友情感覚があったことを実感するのは並大抵のことではない。 けれども彼も人間であって、超人でもなければ悪魔の使者でもない。多感な少年時代もあったし青年時代もあった。恋もしたし失意のどん底さえ経験した(それも凄まじい失意のどん底を)。アドルフといえども反ユダヤ思想を鼓吹しながら生まれて来たわけではない。誰もがそうであるように、無力な生命個体として泣きながら生まれて来た。 それゆえ、その生い立ちをしることは、彼の近現代史上の途方もない役割を知る上で、きわめて重要のことだ。

この本は主として、ナチ党に入党するまでのヒトラーをやや駆け足で検証してみせる。よく知られているように、彼はドイツで生まれたのではなく、オーストリアのブラウナウというイン川沿いの町でうまれた。ここは古都ミュンヘンを擁するバイエルン州に隣接している。いまでもヒトラーの生地として訪れる人は後を絶たないけれど、現地の人の心情は余程複雑だろう。「オーストリア人はベートーヴェンをオーストリア人と主張し、ヒトラーをドイツ人と主張する」というふうな悪言をどこかで聞いたことがあるけれども、その真否はともかく、こんなことを言いたくなる人が国内にあるのは本当と思う。ヒトラーの名は現代では殆ど悪の代名詞だからな。スターリンや毛沢東のような功罪相半ばしている権力怪物とは訳が違う。「アドルフ・ヒトラー」をはじめナチス的なあらゆる事物は、問答無用に否定されるべきものなのだ。思考停止と言われようが、彼彼女らは冷静にヒトラーなるものを再考しようとはしない。

だからですね、まずはアドルフ・ヒトラーのことを知りましょうよ。 ところで彼は生まれた一八八九年はどんな時代だったのか。ウィーンで何を考え何を見聞したのか。クビツェクという親友と意気投合できたのは何故なのか。美術学校の試験に二度も落ちたことや、死と隣り合わせの軍隊活動は彼の世界観に何を教えたのか。我が闘争の脚色はどの部分にあるのか。絶滅させたいくらいユダヤ人を憎んでいたというのは、本当なのか。もしそうであるなら如何なる経験が彼の憎しみを掻き立てたのか。共産思想へのシンパシー本当にあったのか。不遇の時代、彼はどんな種類の本を読んで、何を考えていたのか。そもそもなぜそこまでワーグナーに傾倒していたのか。彼は一体何を夢見ていたのか。 ヒトラーに関してはこれほど興味が刺激されるのは、彼くらい個人の観念によって歴史を騒がせた人間は、他にいないからだ。多くの歴史学者は、ヒトラーが絶対刑権力を握らなかったならば、あれほどのユダヤ人虐殺はまずありえなかったと言う。反ユダヤ思想は以前からあった(一九〇三年四月のウクライナでのポグロムはことに有名)。けれどもそれがアウシュビッツ的惨劇になる必然性は、どこにもなかった。せいぜい一部の反動的不満のくすぶりでしかなかった。

この本でも指摘されているけれども、ヒトラーは労働者や農民によるユダヤ人への潜在的な不満を焚きつけることで、最大限政治活用することに成功したのだ。生活の困窮に大なり小なりのルサンチマンを抱えている民衆は、ヒトラー一流の扇情的弁舌の下に進んで騙され、一致結集したのである。 無知で貧乏な労働民衆が愚かなのは仕方ないにしても、ここまで劇的に感化される例も珍しいのではないかな。あるいはそれほどヒトラーのカリスマ性が際立っていたのか。芸術家に成り損なった男が政治家として大成功する、という話は歴史上類例があるのだろうか。誰か調べてほしい。

ヒトラーの研究は今日では汗牛充棟の体を成しているけれども、なかには彼をひたすら悪人に仕立てようと躍起になるあまり、事実検証を怠っている例も少なくない。 死後六十年以上経過するのに、彼はいまだに掴みがたい「政治家」のままだ。 歴史の文脈の中で彼を追跡しようとするなら、あらゆる先入主をしばらく捨てないといけない。鵺的人物とか世紀の悪人とか言って誤魔化している場合ではない。 歴史家の仕事は断罪でもなければ啓蒙でもない。膨大な一資料を渉猟しながら、ともすれば伝説化しがちなその人間的実体を、僅かでも再現することだ。

その点で本書には、人間としての初心で神経質で夢見がちの青年ヒトラーの面影がよく現れていた。権力の絶頂にありながら昔の親友を招待するヒトラーや、ヒトラー家のホームドクターであったブロッホ(ユダヤ人)にだけは迫害の手を伸ばさなかったヒトラーの姿は、たぶんに厚情的にみえる。それだけに彼の命令によって成されたあらゆる所業には戦慄してしまうのだ。この極端な両面性に。

ある種の政治的世界観は、見ず知らずの「その他大勢」に対しては、かくも冷酷になれるらしい。あるいはヒトラーの心が特別事例に過ぎなかったのか。本当のところ、まだ分からないのだ。

石井淳蔵『マーケティングの神話』(岩波書店)

洗濯用コンパクト洗剤「アタック」(花王)や日立製作所の洗濯機「静御前」のようなヒット商品の裏には綿密なリサーチやマーケティング理論があると思われがちだが実はそうではない。市場に厳密な理論などは本来通用しないものだ、と概ねこんなことが議論されている本で、「新しい商品はこうやって売り込め」というふうに自分の華々しい成功譚をゴーストライターの筆を通して垂れ流す「俺に見習え本」でもなければ、「サーベイリサーチの極意」を律儀に伝授してくれる類のノウハウ本でもない。

ホンダや日産の人気車種や過去のヒット企画(「不思議、大好き」のコピーで有名なエジプト展)など、聴き馴染んだ事例が各章に引かれてあるので、その過度に込み入った議論には参与できなくとも、国内外のマーケティング史上の目立った出来事を大雑把に追跡した気分にはなれる。 全体を通じて注釈も密で、余程注意しないと論点そのものを喪失しそうになるけれど、著者の視線の先にはある共通した問題意識があることだけはよく分かる。マーケティング分野にかかわらず、合理的思考や実証主義的アプローチには自ずと限界があることを著者は前もって確信しているようだ。 株式市場や金融相場を「見通す」ことは不可能とされている理由も一緒に考えたくなる。 後半はレヴィ・ストロースやガダマーやマルクスの「労働価値説」まで飛び出してきて、どうかすると学をてらっているようにしか見えなくなる点もあるものの、このあたりは学者だからどうにも仕様がない。学者には学者特有の文体がある。「~的」とか「~性」みたいな硬質な抽象術語を重ねに重ねて自説を組織していくのが彼らの商売なので、読みやすさなどは二の次となる。つまるところ学者というのは日常的な臭みを持ちすぎた言葉をあまり好まない人たちなのだ。そこのところを汲み取ってやらねばならない。

この本は差し詰め、次のようなことを考えている人に相応しい。

そもそもマーケティングとは何か。「無数の商品のなかでなぜ特定のものが選ばれて類似した他のものが売れないのか」を問いに答えることは可能なのか。人間はなぜ消費するのか。「何」を消費するのか。「交換」「競争」とは何か。「科学」という営みはマーケティングと言えるのか。 反面、自社製品を売りこみたい人には何の役にも立たない。

余談になるけれども(私の書く文章など終始余談といえる)、キティちゃんのご当地グッズを熱心に集めている知人をみて素朴な好奇心を刺激されたことがある。キティちゃんのデザインが配されているだけで他には何のとりえもない商品群に「いい大人」が大枚をはたいているのだから、傍目には面白い。キティちゃんを抜きされば、それらは粗末なメモ用紙であり単なる一枚のハンカチに過ぎない。キティちゃんだけが商品の「価値」を倍化させている。商品の直接的な有用性だけでは、こうした収集熱を説明することはできない。シャネルの香水やルイヴィトンのバッグに心惹かれる心理も、このキティちゃん熱の心理と大して変わるものではないだろう。そもそも消費する人間は常に、「純粋な物的効用」(肌を覆う服や喉の渇きを潤す水のような)以上のものを潜在的に求めている。「単なる自動車」や「単なる水」(*)が市場に殆ど出回っていないことからも、それはよく分かる。

*商品としての水(それにしても水が商品になったときには如何に想像力豊かなSF作家たちも驚いただろうし、資本主義体制のディストピアを想像する材料にも事欠かなかっただろう)には、見ずに必ず何かしらの謳い文句が付いてくる。「六甲のおいしい~」とか「海洋深層の~」とか。

人間の「消費活動」のなかには、コアラがユーカリの葉を食ったりパンダがある種の笹を好むこと以上の「嗜好・要求」がある。「生きるため」とか「本能」で説明できることではないようだ。

それでもこの奇妙な哺乳類に特別な地位を与えてはならない。

ブラックウッド他『怪奇小説傑作集Ⅰ』(平井呈一・訳 創元推理文庫)

怪奇小説のアンソロジーで、殆ど知られていないものから半ば名作化したものまでいい按配に寄せ集められている。全部で五巻構成らしいけれど、私はこのⅠとⅡしか読んでいない。平井呈一の訳文が些か古風でしかも凝ってもいるので、この手の作品集にあまり食指が動かされなかった私もつられるように読みいってしまった。傑作集といいながらも中々渋い作品も取り上げているので、結構に気に入った。

「夜が明けた。文目もわかなかったものが、しだいに鳩羽色になり、やがて赫奕たる光の壮観が空いっぱいにひろがりだしてきた」(E・F・ベンスン「いも虫」)

こんな具合の文章に私は小さな興奮を覚える。「鳩羽色」など今の人はほとんど使わないし、使ったところで気取り屋と思われるのが落ちだ。「髪は烏の濡れ羽色」なんていう艶っぽい文句も、いつまで通用するか分からない。私は、世の中に氾濫している「国語的亡国論」の類を一笑に付する冷めた人間ではあるけれど、「言語」が一人の人間の思考様式や表現内容と不可分であることは疑っていない。考えが薄っぺらいな、と思う人は、大抵自分の言葉に注意を払っていない。ひとつの言葉の余白や奥行きや曖昧性にも殆ど関心を持っていない(これは自戒の為に言っているのだ)。

*

幽霊(あるいは怪奇現象)とは何か、という切り口の問いはある種の曖昧性と煽情性を帯びてしまうので、ものごとを真剣に考えようとする人間の間では殆ど話題にされることがない。 筋金入りの唯物論者はそれを困憊した大脳組織の写し出す幻影のせいにするだろうし、碌な科学的素養もないその平信徒は何となくそうした論理で全部説明されたような気になる。

思えば、人間はむかしから、周囲の「見えない力」を各自の文化的フィルターを通して何とか表象しようと努めて来た。ギリシアの古代神話に出てくる膨大な神々も「死」や「天空」「海」「風」などを擬人化(人格化)したものだろうし、神社や山にも理屈では説明のつかない臨在感(そこには特別な何かがあるという感じ)がある。夜のまっくらな道が恐怖心を起こさせるのはそこに奇妙な潜在性を認めずにはいられないからだ(足元が不確かで躓くのではないか、とか、追剥にあうのではないかという具体的な恐れではない)。暗くて何もみえない世界は魑魅魍魎がうごめいている風になる。科学的教育の有無はこの際あまり力を持たない。

「何かが出そうだ」という周囲世界のつくりだす気配は、人間(現在意識者)の知覚面での見通しの浅さと無関係ではないようだ。 あらゆる不明瞭なものが白昼の下で照らされてあれば、朽ちた紐も蛇にはならないし、落ち武者が枯れ薄を亡霊と見まがうこともない。光に乏しい世界は事物の輪郭を曖昧にさせるだけではなく、人間の連想・誤認傾向を否応なしに助長する材料にも事欠かないので、自分にとって異質な空間を演出する。異質なものは親しんでいないものということだから、自分はそうした異質性にどうしても身を預けることはできない。

人間が「死」に対して漠然と抱く不安の情緒も、この身を預けがたい何かへの「適切な」反応ということができそうだ。天然痘も眠気も日射病も、また、癲癇も山鳴りも地震もみな異質極まる経験に違いなかった。 (煎じ詰めれば生命個体として「生まれること」そのものが不気味で暴力的な経験だ。フロイトの異端的な弟子であるオットー・ランクの労作『出生外傷』(みすず書房)の焦点は、この異様な経験に置かれている)

人間は常に異質なものに囲まれていて不安が絶えなかったので、それらを親しみやすい何ものかに変換しないではいられなかった。手っ取り早いのは、世界の物語化だ。 人間らしい形質をもっていて、ときに悲劇をときに喜劇を演じる神々に、そうした不気味な現象の「原因」や「意味」を帰するなら、人間にとって世界は限定されたものになる。自分の出処にもある程度の確信が持てるし、死後の世界も全くの未知領域ではなくなる。

伝承・伝説・民話の類はこうした臨在感なしでは生じようがない。自分自身が到底溶け込むことができないような異様な外部、惰性に逆らう「そこに何かが」感。 世界方々で作られ、今も作られ続けている怪談話・怪奇小説の類も、そうした心理的土壌があってはじめて理解できるものになる。

人間は、異質なものを拒みつつも同時にそれに惹かれもする。ついにはそうした怪異物語は娯楽化してしまった。 欧米のおびただしい幽霊小説から日本の怪談噺まで、ここ二百年ほどの間に作り出された作品数はそれこそ枚挙にいとまがない。子供も大人も怖がることが大好きらしい。 私の子どもの頃に「木曜の怪談」というテレビ番組があったけれども、子どもにとってはあれは実に怖かった。今日では書店に行けばホラー小説など何百冊でも手に入る。ツタヤにいけばホラー映画を借りられる。そういえば一時期、ゾンビを打ちまくるという仕様のホラーゲーム(『バイオハザード』はその種のゲームの古典だろう)が流行した。

「恐怖は人間の最も古い、最も強い情感だ」(H・P・ラブクラフト) これまで何万回とも引用されて来たこうした格言は、どれほど斜に構えようとも間違っているとは思えない。自然宗教も神経症も恐怖の感情を度外視しては一言も語れないと私は思っている。「理性」「科学的実証法」「懐疑論」など恐怖に比べればまだケツに殻を付けているような小僧っ子に違いない。

哲学では「実在」という言葉を粗末には使えない。だから、「幽霊の有無」なんてテーマで話が盛りあがるとき、毎回私はどうにも歯痒い気持ちになる。 こうしたとき、まずはその由緒ある問いの荒っぽさを見直してもらいたいのだけれど、そうすると話が急に味気ないものになる。「実在する」ということがどのような存在内容を示しているのかを明らかにしないまま、この問題に立ち寄ることは出来ない。多少は出来たところで酒の席の与太話以上には発展しないだろう。冒頭でも言ったように、幽霊や怪奇現象が世間では一過性の話題にしかならない理由は押し並べてこの辺りにある。

随分前にデボラ・ブラムの『幽霊を捕まえようとした科学者たち』(文春社)をみたが、ここには、当時最高水準の科学的素養や教養を誇る人びとが如何にしてポルターガイストや霊媒術にのめりこんでいったかがよく描かれているので、科学者と怪奇現象の繋がりに興味のある人には一読を奨めたい。

そういえば、シャーロックホームズの作者としてしか殆ど記憶されていないコナン・ドイルも大量の怪奇小説を残している(凡作が目立つというのが本音だけれども)。それだけでなく彼は晩年は心霊術擁護の為に講演活動等で東奔西走していた。医者でもあり、また明快な論理的思考能力にも恵まれた彼が超自然現象に惹かれ続けていたという事実は、あまりにも多くの暗示を含んでいるので、取り急ぎの安易な判断を下せない。

私自身は終始一貫、「世界」を異様なものとして捉えているようだ。日常は本来、そこにあるだけで驚異に値する何事かと言える。こうした経験に慣れてしまうと、あらためて「問う」ことの重みが失われてしまう。最後にはそもそも何が異様なことなのかも分からなくなる。視野狭窄した眼の前には、曖昧でふてぶてしい既成事実だけが残る。 知らずのうちに、人はこうやって自分を「世界」に馴致化しようと努めてきた。思考あるいは「改めて問う」ということは、こうした抗いがたい馴致化の過程に先ずは逆らうことであって、他ではない。

通俗的な怪奇小説のなかにも思索を促す素材は多くある。 怪奇な日常を怪奇な眼差しで見つめなおする契機を、そうした作品群は、それとなく与えてくれる。

中村計『甲子園が割れた日』(新潮社)

松井秀喜はほとんど毎年金沢市に来て、様々な恒例イベントを真面目にこなしている。星陵高校(松井の出身校)の山下さん(もと監督にして松井の「恩師」(引用符なしでは使いたくない言葉だ)と面会するシーンはローカル放送の定番といってもよく、石川県人には説明不要の風物詩だ。

松井ファンではないが野球愛好者の一人である私も、割合近くからその姿を「拝見」して、満足したことがある。当時既にヤンキースに在籍していた彼をナマでみたのは初めてだったので、現実感がなかった。スーパースターの周りにはとかく人が金魚の糞の様について回るもので、サインペンと色紙をもった野球少年がキャッキャッと小猿のように騒いでいた。 一昔前、石川県出身で「誰にでも」通用するビッグネームは二つしかない、と友人が自嘲気味にいっていた。 森喜朗と松井秀喜だ(根上町というところも同じ)。 石川県では「喜」という字を子供に付けると大物になるのかもしれない。 そんなことは、どうでもいい。

九二年の高校野球での「松井五打席連続敬遠」はひとつの「事件」、というより、ある問題提起を促した。 意見は二分三分した。 「事件」というのは、星陵の唯一の主砲である松井秀喜が全打席で歩かせられたというものだ。 五打席目の敬遠中には観客席からは野次が響き渡り、レフト席からは「くそくらえ」というようなメガホンも投げ入れられた。勝利した明徳義塾の校歌斉唱中に帰れコールが沸き上がった(当の松井はほとんど意に介さぬ風を装っていた)。 高校野球に残酷な悲劇は付き物だけれど、この種の「事件」はそう多くはない。

「高校球児たるもの正々堂々と勝負すべきだ」式の観客側の「野球美学」に立った単純な否定論もあれば、「ルール違反ではないのだから騒ぐようなんことではない、試合は勝たなければ意味がない」というクールな観点もあった。 高校生離れした松井を敬遠するのは理に適っているが、四打席目くらいは勝負してもよかったという折衷論のようなのもあった。

こうした意見は全て、「当事者」の置かれた立場を度外視しては語れない。評論家も新旧のOBも、めいめいが自分の「野球観」に則って安易な判断を下す。

松井の打撃を見たかっただけの中立的な観客はこの「敬遠」策を美学的に好まないだろうし、メガホンを球場に投げ入れて「否」を表明した星陵サイドも当然その戦略をよくは受け止めない。

明徳義塾の監督・馬淵史朗は名将として知られていたが、この試合のために一時期高校球界のヒールを演ずることになった。高校には抗議の電話が殺到し、脅迫まがいの手紙も届いた。明徳側の投手がベンチ上の変な観客から金網越しに「殺すぞ」と野次られることもあった。

それにしてもあの連続敬遠のために松井秀喜は伝説のスラッガーとなった。松井の存在そのものがひとつの脅威だったのは確からしい。当時の映像を見ても、体格などでは説明の出来ない威圧感がある。 あの敬遠に反発した人々は往々にして、「そこまでして勝ちたいか」といった類の決め台詞で明徳義塾を批判する。「美しい負けなどはない」といわんばかりに、明徳側は切り返す。

この議論はいまどうなっているのか。 どうしてあれほど話題をさらったのか。 五度も歩かせられた松井をホームに返すことの出来なかった五番打者の苦悩。 監督の敬遠命令を忠実に守った投手(とはいえ彼もこの策を当然のものだと思っていたそうで、特段傷を負っている様子もない)のその後。 どうしても松井にバットを振らせたかった山下監督の声。 明徳義塾高校の練習風景。意外と我が儘だった高校時代の松井

イチローや清原和博や長嶋茂雄や王貞治以外の野球選手を知らない様な人には、あまり面白くないトピックかもしれないが、すこしでも野球戦術や心理に関心のある人にはなかなかお奨めの一冊だ。

![怪奇小説傑作集 1 英米編 1 [新版] (創元推理文庫) 怪奇小説傑作集 1 英米編 1 [新版] (創元推理文庫)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51N173D98JL.jpg)