西村本気『僕の見たネトゲ廃神』(リーダーズノート株式会社)

ネトゲ廃人。一時期「社会問題」のような形で話題になりました。あれからも課金制のゲームなんかが次々出てきて、夢中の人が中々多いみたいです。

なんでこう、なんでもかんでも「社会問題」にしたがるのだろうな。「ニート」だろうが「引きこもり」だろうが、放っておけばよいと思うのだけれど。だって彼彼女らは平和の象徴ですよ。

こんな人たちを探し出して無理やり「社会問題化」したがる人々は、一体どれだけ暇で、どれほど立派なのだろうね。このお節介な物見高さ。「現実から逃避している」連中も「現実に逃避している」連中も結局、同じ穴のムジナですよ。人間というものは押し並べて、現実との距離感を取り損なっているものなのだ。そもそも「現実とは何か」をきちんと説明できる人などいるのかね。

周知の通り、世の中には変な人たちが沢山いるものだ。何もネット廃人に限らない。 たとえば「フェイスブック俗物」という動物がいて、この動物は「ともだち」の数ばかり無神経に増やしながら「いいね」ばかりを数百単位で掻き集める、「承認欲求欠乏症」の塊だ。 「活字中毒者」という動物もいて、この動物は外出中も気がつけば看板の字とかスマートフォンばかり読んでいて目の下はいつも青い。 ラインの「既読スルー」を強迫神経症みたいに気にする病人もいるかと思えば、給料の半分以上をパチンコに投じているカルガモもいる。

何が言いたいかって、「正常な人間」など最初からいないのですよ。人間はみな病人なんです。食わないと生きられない哀れな猿、漫然と繁殖ばかりしてきた淫乱な猿、一生のうちに8トンの糞便を排出するばかりの猿。たかだか国家のために死ねと命じる権力に服従する猿。みみっちい銀行券のために額に汗して働きまくる猿。 理念とか何とか高尚なことを論じてみたって滑稽なだけだし、何も始まりませんよ。

ネットゲームに溺れて終日キーボードをカチャカチャ鳴らしながら時々ペットボトルに排尿したりしている連中のことなど、どうでもいいでしょう。ゲームアバターの育成代行をビジネスにしている連中のことなども、どうでもいい。憂国の士を演じたいのに全然演じ切れていないあの薄っぺらい社会評論家どもと同じで、こんな者たちは全く人畜無害の塊なのだから、放っておけばいいのだ。

それなら、人間は、何をするといいのか。 簡単なことだよ。 なぜこんなグロテスクな日常が存在しているのかを脳漿を絞って考え抜くこと。なぜ「このような意識」が既に開始しているのかを血反吐が出るまで考え抜くこと。 「なぜ世界が存在しているのか、なにも存在しないのではなく」「他人の意識は実在しているのか」「言語とは何か、言語が違えば認知様式も違ってくるのか」 有り体にいえば、「考える糞尿製造機」に過ぎない人間に出来るギリギリのプロテストは、「思索」の中からしか生まれてこない。私はこの頃強くそう思うのだ。

ネトゲ廃人は骨の髄まで馬鹿でウスノロな動物だから、こういう「思索問題」よりも他人のプログラムしたゲーム空間に溺れることを選んだ。ただそれだけの話です。

水波誠『昆虫 驚異の微小脳』(中央公論社)など

「岩波新書」「講談社現代新書」「中公新書」。 これらは誰が決めたのか俗に三大新書と呼ばれている。個人的には平凡社新書や集英社新書、ちくま新書などからも面白い本が少なくないのだが、大事なのは権威と質量なのだ。

私は必ずしも新書の熱心な読者ではないけれど、優れた質の新書にはこれまでも度々世話になってきた。 以下ほんのちょっぴりだけ新書に纏わる雑感を書き連ねたい。

この三新書、それぞれ固有の起源と伝統を持っているのだろうが、概して岩波新書は世界の潮流を相当強く意識していて、中公新書はそれに比べると些か時代色が薄く我が道を行くという超然たる趣がある。講談社現代新書はとにかく読みやすさに力点を置き、近頃では尚更その傾向が強い。

ここ十年ほどの岩波新書は、タレント風情の精神科医や薄っぺらいリベラル文化人が片手間に書き散らしたようなものが目立ってきて、年々読むに堪えなくなってきた。つまり内実まで安っぽくなってきた。 「本が売れない時代」だから媚びでも売らないと商売にならないのか、あるいはそもそも碌な書き手がいないのか、取り立てて言うほどのものでない本が平積みされている(ただ、岩波文庫から出ている本にはまだ魅力的なものが多い)。

表紙が黄色や青色だった時代は、丸山真男や井筒俊彦みたいな学匠による重厚な著作も収められて、そういうものは今でも折に触れては読みたくなる(わけても井筒の『イスラーム哲学の原像』などは新書に相応しい「質」ではない)。 見方によっては単なるノスタルジーに過ぎないのかもしれないが、実感は実感なのだからどうしようもない。

もとより新書はそう何度も繰り返して読む類ではないけれど、新聞記事以上の情報(安定した)や体系的な知見は盛り込んでもらいたい。 政治パンフレットのような時流を露骨に意識した書き物や、自己啓発色のあまりに強いお喋りは(「~のすすめ」とか「何歳までに~をしろ」という様な)、読み捨ての三文雑誌か何かに任せられないものかと切に思う。

それに比べれば、講談社現代新書には、取るに足らないものも多いけれど、それと同じくらい魅力的なものも多い。 たとえば、『「大きなカブ」はなぜ抜けた?』や『時間は実在するか』『生物と無生物のあいだ』『毛沢東と周恩来』といった本(著者は面倒なので略した)は、二十歳前後の当時大変に面白く読んだ。だから今でも覚えている。この新書は表紙が白くなってからの方が概して面白い(古いものは黄色い)

いま数多くの読書人に尋ねて総合的な評価を集めるなら、いわゆる「三大新書」のうち最も強く支持されるのは、間違いなく中公新書だろう(さしあたり断言する)。

いま同新書の目録をみても、地味ながら肉厚な内容のものが多いことに気が付く。 過度にアカデミックに流れずだからといって余り低俗にも傾かない所にこの新書の魅力があるのだが、たとえばそれは、ここ三か月のうちに私が読んだ中公新書を振り返ってみてもよく分かる。 猪木武徳『戦後世界経済史』、重松伸司『マドラス物語』、加地伸行『儒教とは何か』、寺田隆信『物語 中国の歴史』、白川静『漢字百話』そして昨日読んだ『昆虫 驚異の微小脳』。どれもこれも読みながら知識が血となり肉となっている手応えが確とあった。

新書を十把一絡げにして軽蔑している人には、せめて中公新書だけでも再度評価するよう心から願いたい。

本題に入る。

この本は、ヒトに比べれば無に等しいように思える昆虫の脳構造について、かなり事細かく説明してくれる。 昆虫の持つ一立方ミリメートルにも満たない脳を著者は「微小脳」と呼び、哺乳類などが発達させた「巨大脳」と対比したうえで、その特徴を捉えようと提案している。

微小脳といっても、大方の人が思うほど単純なものではない。 犬でさえ知らずに踏みつぶしてしまうような昆虫だけれど、その脳には、ヒトと類似する複雑な構造さえ見られるという。

微小脳の話に入る前に、本書は、どうして昆虫がこんなにも地上に幅を利かせるようになったかを、簡単に説明する。学者によって推計は大分異なるが、昆虫が動物界最大の綱(class 生物分類上の一階級)であることは揺るぎなく、現在およそ八十万種が確認され(これは全ての動物種の三分の二を占める)、未知のものも含めると二〇〇万種は超えるとされている。陸地であれば昆虫のいない場所など殆ど存在しないくらいだ。

著者によれば、昆虫がその数を爆発的に増加させたのは新生代に入ってからの数千万年の間で、その主たる理由は、軽くて丈夫なキチン質(*)の外骨格であるクチクラを獲得し、陸上生物の大きな悩み事の一つでもあった「水分蒸散」から身を守れるようになったことだと言う。 そのほか、多くの脊椎動物に比べて身体が小さいために、成長上食べ物の摂取量が少なくて済むし、また、生態系のなかで空間を細かく分けて利用できるので種の分化には相対的に有利だ。

*[多くの節足動物や菌類の外皮や細胞壁等を形成する含窒素多糖類。エビやカニといった甲殻類の殻にたくさん含まれている]

後は直接本を読むほうが早いので、その主題だけをあらあらと辿る(不精は治らない)。

第三章では複眼、第四章では単眼が扱われている。 昆虫はおもに、複眼と単眼を併用していて、それぞれ違った視覚的機能を担っている。どう違うのかを知りたい人は読んでみるといい。ちょっと専門外の人間には難しけれど、じっくり読むと不思議と通じてくる。

第五章は、昆虫が空を飛ぶ仕組みに焦点が当てられている。その運動制御の仕組み、機能している運動中枢、バッタの飛翔解析を行った研究なども紹介されている。 この章だけでも満腹になる。

第六章は、匂いを感じ取る仕組みが論じられる。

第七章は、昆虫の脳にある「キノコ体」という特徴的な構造を巡って進められる。 第八章では匂いの学習、第九章ではフリッシュ(オーストリアの行動生理学者)の研究で有名なミツバチのダンスが扱われ、第一〇章のなかでは、ハチやアリの帰巣行動に纏わる研究成果が概説されている。 第一一章は、微小脳と巨大脳それぞれについての概観が述べられる。

ともあれ一際優れた新書と思う。こんな低コストでこれほど濃密重厚な知的経験に与れるのだから、書物というメディアには今更ながら頭が下がる。

アンデルセン『絵のない絵本』(大畑末吉・訳 岩波書店)

デンマークのアンデルセン(一八〇五~一八七五 *1)は一般に、『人魚姫』や『親指姫』『マッチ売りの少女』のような、短くて時々やや感傷的な童話の作者として世界中にその名が通っているけれど、実は、紀行文(彼は生涯外遊ばかりしていた)や戯曲も多く書き、日本では『即興詩人』の訳題で知られる長編も残している。

殊にこの『即興詩人』は近現代の日本文学史を辿る上でも極めて重要な位置を占めている。 この作品は一八九二年から一九〇二年にかけて、明治の文豪・森鷗外の秀訳を以て文芸雑誌に紹介された。 その雅語と漢語が混淆した超絶的文体は美妙な抒情的香気を湛え、翻訳とはいえ、それ自体がひとつの浪漫文学の精華として現在でも文学精通者の根強い高評を得ている(*2)。

連作短編『絵のない絵本』は、孤独な絵描きを慰めるために月が毎夜一つずつ自分の見聞を語るというもので、設定としては、シェエラザードなる娘が千一夜費やして王に話を聞かせるというあのアラビアの物語集とよく似ている。

どうかすると平板で生温い小話の寄せ集めで、一話一話がこれほど短くなかったら、当時中学生だった私でも途中で退屈して嫌になったかもしれない(こればかりは趣味判断の問題だろう。彼の童話も、グリム兄弟の採取・編纂した物語集に比べればどこか教訓臭くて、私にはいまいち馴染めなかった)。

それでも、見様によってはブラックユーモアとも取れる話が少なからずあって、ひねくれ者の私も時折愉快にさせられた。 そのことだけを書きたいが為にいまこうして雑文をしたためているわけだ。

例えば第二十二夜が気に入った。

まず一人の女の子が「世のなかが意地わるいのを」泣いている。 というのも、彼女の大事にしている人形をお兄さんが高い木に引っ掛けて何処かへ行ってしまったからだ。 語り手は冷静に人形の内面をも推し量って言う。「お人形もきっと、いっしょに泣いているにちがいありません」。 人形を助け出したくても助けられない女の子は、ひたすらそれを可愛そうだと嘆くほかない。 すると、木の茂みから小人の魔物がのぞいているのが見えたような気がした。そのうえひょろながい幽霊らしいものが踊りながら近づいてくるではないか。 女の子はすかさず「でも悪いことをしていなければ怖がることはないわ」と考える。 「魔物だろうが幽霊だろうが何もすることはできないわ。私は何も悪いことをしていないから」 色々考えを巡らしているうちに彼女は思いついた。「あ、そうそう、足に赤いきれを付けていたアヒルを一度笑ったことがあるわ。おかしな格好で、おまけにびっこを引いていて可笑しかったもの。でも生き物を笑うなんてよくないことだったわ」 そして彼女は木に掛かった人形を見上げて訊ねる。「あなたも生き物を笑ったことがあって?」 そして人形が首を振ったかのように見えた。 「あたかも~のように」の語法が肝心なところで使用されているのが明らかで、そのうえ結局何がなんだかよく分からない。 当時だけなく今読み返してみても不気味な余韻に浸れる。 物好きな方はこの部分だけでも愉しんで欲しい。 いつか彼の他作品もじっくり語ることにしよう。 今日はこの辺りで。

*1 デンマーク語名ではアナセン/アネㇽセンだと事典に書いてある。こちらの方が一段詩的に響くのは気の為か。

*2 幸い近くの本棚の浅いところに此の本があったので、適当と思う箇所を引いてみる。

戸内には燈明き室(へや)あまたあり。室ごとに大卓(おほづくゑ)幾箇か据ゑたるを、男女打雑りたる客囲み坐せり。われは勇を鼓して先ず最も戸に近き一室を大股に歩み過ぎしに、諸人(もろひと)は顧みんとだにせざりき。卓の上には堆く金貨を積みたり。我目に留まりしは、十年前までは美しかりけんと思はるゝ、さたすぎたる婦人の服飾美しい面に紅粉を施せるが、痩せたる掌に骨牌(かるた)緊(きび)しく握り持ちて鳥の如き眼を卓上の黄金に注ぎたるなり。 (鷗外訳『即興詩人』「嚢家」 一部変更)

このように鴎外は、あたかも原作者に挑戦するかのような重厚の格調を以て、その格違いの訳筆を揮った。 この調子に慣れるまではしんどいかもしれないけれど、読んで不愉快にはならない。

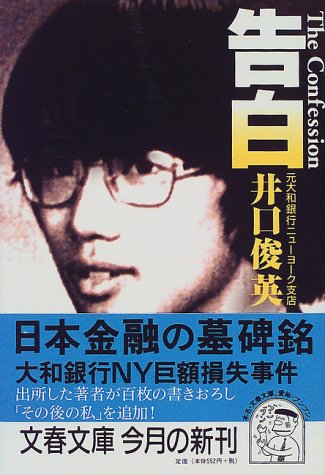

井口俊英『告白』(文藝春秋)

国債とか為替相場とか株式売買というようなものを、私は室内のカメムシと同じくらい好んではいないけれども、そのメカニズムや歴史については常々関心を持ってきた。

素朴に考えれば、銀行というものは不思議な存在だ。 いまだに私はなぜだか、銀行という現代の神殿に馴染めていない。 銀行のない国があったそこに移り住みたいくらい、銀行のそばにいると落ち着かなくなる。 銀行のなかにいると不思議な疎外感と不愉快感を覚える。 ガチャガチャお金を呑み込んだり吐き出したり、女性の録音ボイスを垂れ流したりしているATMの前にいると、人間が子孫を残してきたということがまるで嫌になる。 私は、決して反時代的で粗野な人間などではないけれど、自動車と銀行だけは世界に無い方がよかった。美学的に。おきまりのセンチメント。 いつかこれを主題にして随想文のひとつやふたつをものしたいくらいだ。

私どもは、英語のBANKは、十二世紀頃の北イタリアの両替商人がいつも使っていた「長机」(BANCO)と深く関係していると教えられた。 両替を商売にしている人間は、むかしからいたようだ。 そういえば(私のあまり好まない)新約聖書にも、それらしい商人が出てきて、イエスに追い払われている。

預金の受け入れや債券を発行しながら資金を調達して投資や融資を繰り返し、さらには人びとの支払決済を代理することで存続していく、こんな「合理的」な機構を、どんな集団がどんな必要に応じて発明したのか、私には分からない。

私は単純な人間だから、むかしから金融業ときくと、必ずユダヤ人を連想する。

とりあえず断じておきたいが、世間の大好きな「~の起源」という発想の大半は、ニセモノだ。そもそも物事には必ず「起源」があるという思考様式そのものがそれほど自明であるかを、一度考えてみる必要がある。 ソースかつ丼の起源、とか、肉じゃがの元祖、という程度の馬鹿馬鹿しく子供じみた議論なら愛嬌もあっていいけれど、それがひとたび文明発祥の地とか、モーセ生誕の土地とかなってくると、その馬鹿馬鹿しさも次第に失笑へと移り変わる。

起源や発祥という単線的な虚偽観念とは別の見方が、ある。

むかし読んだ本では、なんでも紀元前三〇〇〇年ごろの西アジア(要するにチグリス川・ユーフラテス川下流地域だろう)の古代王朝バビロニアには既に、いまの銀行の原始的形態があったなどと記されていた。 人々の財産や貴金属を保管し、穀物や家畜を貸与したり、両替を専門的に行う業者は、「文明」のあるところには大抵見られたのだろう。 だからといって、例のごとく、「銀行の起源は古代バビロニアだ」と阿呆みたいに叫ぶのではない。

ただ、考える人間が多く集り都市(都市は人類の最大の発明だと言った学者がいた)を形成すれば、いろんな商売や業務システムが自然と登場する。 現在の複雑極まる金融業界(デリバティブ取引は何とかならないか)も、そうしたかつての便利な仲介業者の発展形態(より広範な組織化)と言えそうだ。

いずれにしても、確かに存在したらしい古代王朝がそれなりに成熟した「経済機構」を擁していたことは、考古学者が歴史学者が口をそろえてお喋りしてきたことだし、事実世界中の教科書にも大体同じようなことが書いてある(きっと)。

銀行と言えば銀行強盗だ。 そういえば、銀行強盗というのを私は直接みたことがない。 コナン・ドイルやアガサ・クリスティが小説を書いていた時代はまだ銀行の警備も簡素で、今の感覚からみると驚くほど緩いこともあってか、強かな強盗であれば金庫から金を盗むことくらいそう難しいことではなかった(聞いたわけではない)。 犯罪統計なんかを調べてみると、いろいろ分かるのだろう。 日本ではどうか。 いつも電気代を払っているコンビニで去年強盗があったけれど、近所の銀行で強盗があったという話はきいたことがない。 ちかごろでは防犯体制も様変わりしたから、そんなものは絶滅したのかもしれない。 いまでは安っぽいテレビドラマくらいでしか見かけない。 いずれにしても「割にあわない」犯罪であることだけは確かだ。 小銭がほしければ投資信託でもしたほうがいい。

もう雑談はやめる。『告白』だ。これは管理体制に携わる人は一度読んでおいた方がいい。

そのむかし、といっても、一九九五年、平成に単位換算すると七年、大和銀行(*1)のニューヨーク支店で、井口俊英という人物がアメリカの司法当局によって逮捕された。 俗にいう大和銀行巨額損失事件だ。

その事件の顛末はおそろしく入り組んでいるので、それを一言で述べるとなると、その背後にある金融業界の力学や司法取引の内幕を見逃すことになるので、事の細部に思いのほか神経を配る私としては、本書をぜひ読んでもらいたいとしか言えない。

けれども重要なことだけを取り急ぎ説明する。

まず、一九八三年、当時債券売買の業務を担当していた井口は変動金利債の取引で五万ドルの損害をだしてしまい、その埋め合わせのために米国債の簿外取引に手をだすようになる(「簿外」というのは帳簿に記載されていなということだ。たとえば簿外資産とかいうと大抵の場合、脱税関連の話だ)。 そうなると当然、表面的には利益があるように見せかけないといけないので、書類の偽造といった隠ぺい工作が求められる。 それでも十二年間、この不正は発覚しないで、いつのまにかこの損失は十一億ドルにまで膨れ上がり、ついに井口は大和銀行上層部に告白する。

この『告白』はちょうど、著者のそうした葛藤の部分からはじまっている。 ちょっとだけこの事件の概要を下調べしてから読むと、よりよく事態の文脈が掴めるだろうし、何よりも途中で嫌にならない。

それにしてもこの人は、とても文章が上手い(おそらく全部自分で書いたのだろうと信じる)。 銀行業界になどに入らないで、はじめから文筆業に携わればよかったのにと思うほどだ。

これが面白ければ、ついでに同じ著者による『刑務所の王』と、N・リーソン『マネ ートレーダー』(戸田裕之・訳 新潮社 *2)も奨めたい。

前者は、逮捕された著者が独房(ニューヨーク連邦拘置所)で隣り合わせた白人男性ジョージ・ハープについた書かれた伝記で、資料的価値はともかく物語の面白さからみるなら、こちらの方が一気に読める。 この白人の男は、アメリカ各地の刑務所を転々としながら、ABという秘密結社を創設した。世の中には何事にも従わっず、つねに壮烈な気勢を自分でも持て余している人間がいるらしく、ハープはその一人だ。 いちど人生を踏み外すと(教育者の嫌らしい常套句)、人はなかなか元いた世界には戻れないようだ。 獄の外の日常世界は生ぬるい脳髄で溢れかえってはいるけれど、すくなくとも安定はしている。 そうした世界は犯罪者を素直には受け入れない。 刑務所と「世間」を行き来するハープの哀切な様子もかなり如実に書かれていて、この元銀行員はどこで伝記の書き方などを学んだのかと、読中ずいぶん驚き入ったものだ また、ともすれば黒人に同情しがちな日本人にとっては、刑務所内の黒人たちの描写にはいくぶんかショックを受けた。

結局のところ、人間という不愉快な現象は、どうにもならない。

*1 だいわ。やまとぎんこう、ではない。りそな銀行の前身みたいなもの。

*2 こちらは、伝統ある「ベアリングズ銀行」(結局倒産した)に関わるもの。 『告白』同様、巨額損失の張本人が回顧しながら書いた本(本人が直接書いたとは思えない。リーソンの口述内容を、無名のプロの書き手が書き直したのではないか)。

巨額損失の隠ぺいという点では井口氏の事件と類似するところもあるが、決定的に違うのは追い込まれた際の二人の身の処し方だ。

リーソンは結局逃亡を企てて逮捕された(そのうえ本を読んでも分かるが、彼の自己弁護があまりに猛々しい)。 不器用ながら十二年間悩み抜いた井口氏とはどこか違うようだ。 イギリス人と日本人の違いでは説明できないだろう。 組織の管理体制や人間の弱さを考えるうえで、どちらの記録も大変に意義深い。

小林安雅『海辺の生き物』(山と渓谷社)

人間も余りあるほど変態な生物だけれど、地球とりわけ海辺には今日も、実に奇妙で実に見定めがたい生物たちが犇めき合って生きている。 ウミウシとかホヤの鮮明過ぎる写真をみていると、どこか感極まってくる。能登半島の海岸沿いで育ち、フナ虫やクラゲに見慣れていた私でさえそう思うのだから、初めてこうした生物を見たり触れたりする都市生活者は一体何を思うのだろうな。むしろそっちの方に興味がある。 さしずめフナ虫など海岸版のゴキブリにしか見えないだろうし、カニの「正しい」持ち方を知らない為に血を見たりしそうだ。つつくと噴出するアメフラシの紫汁には怪しい感動を禁じ得ないだろうな。岩に密集してへばりついている有象無象の貝どもも海辺の奇観を地味に補強していたと思う。 子どもたちは純粋故に残酷なので、のんびり日光浴しているだけのヒトデを手裏剣にして遊んでいた。大人たちはヤドカリをヤドから強制退去させて釣りの餌にしていた。海辺の生き物はこうした種類の災難を避けることは出来ない。けれども元来生物に絶対の安全はありえないのだ。時々人間もある種のウニやクラゲや巻き貝の毒の為に死んでしまう。南の方にいるらしいアンボイナガイの毒は強力なことで有名だ(ちなみにアンソニー・ドーアの短編集『シェル・コレクター』の表題作にこの猛毒貝が登場する)。

イソギンチャクの触手に指を入れてキュッと吸い込まれるあの感覚を知らない人は、哀れですね。村上龍の『コインロッカーベイビーズ』にイソギンチャク遊びの描写があったと思うけれども、あれはよほど愉快な感触ですよ(刺胞毒が強いものもあるから注意ね)。さっきから小説の例ばかりで申し訳ないのだけれども、海辺の生物に絡みつかれたときに不思議とエロチックな気分になるのは、私だけではないと思う。特にタコみたいな軟体動物であると殊更その感を強くするのだ。たしかナボコフの『ロリータ』のなかに、「仰向けの女は突然タコみたいに絡みついてきた」みたいな描写があって、さすがに文豪は上手いなと唸った記憶がある。

もう面倒くさくなってきたので、まとめましょう。

まずは月並みのことを言わせてほしい。 図鑑の類を読んでいると、私は、生物がこれほど多彩なフォルムに分岐してきた経緯に、とりあえず驚く。図鑑は、学者や環境運動家が声高に訴えるよりも遙かに分りやすく「生物多様性」を教えてくれる。 生き物の種類は多くあった方がいい。実利云々の理論ではなく、多様である方が見る側も愉快でいいわけだ。 特に海辺は変態生物の展覧会だ。

ともかく日々の労働に疲れたら海辺に行きなさい(福音書のパロディみたいだな)。 そこにはただボンヤリしているだけの生物がわんさか生きている。波に揺れているだけで栄養摂取し続ける生き物が沢山生きている。 労働は尊いとか言っているヘタレ人間どもを一旦忘れて、太古の気配を今も留めているこの海辺のなかでボンヤリ時を過ごしたいものです。人が海に惹かれるのは、海があらゆる動物の郷里であるからではないかな。

ナマコであれフジツボであれどうせ死ぬのだから極力気苦労なしに生きたいものですが、人間となるとそうは行かないのですよ。日本の人間たちはみんな自分のことで忙しから惨めに映る。

もし海辺で憂鬱を治療できたら幸いです。

加藤尚武『ジョークの哲学』(講談社)

ジョークとは何か。 ジョークらしいものを終日垂れ流す人々は少なくないけれども、ジョークについて「そもそも論」を立てる人は思いのほか少ない。 辞書なんかは、ジョークとは冗談や洒落のことだと、実に通り一遍で淡白な説明を下している。それでは冗談とは何であって洒落とは何であるかと続けざまに問う。そうなると、なんだか急に難しい話に聞こえてくる。原理論はとかく厄介なものなのだ。

この本で議論されているみたいに、いざジョークのなかに哲学的厚みをみようとすると、かえってジョーク特有の軽妙な味わいが損なわれてしまうのではないか、という危惧も分からなくもない。けれども読後の印象として、感心すること頻りだった。ジョークにを通しての人間学が可能であることを思い知ったのだ。

著者によると、洒落はジョークの震源地らしい。 例はいっぱい思いつくけれども、実にくだらない。

「牛を返せよ」「もー返すよ」 「カラオケ」を「空の桶」 クリントン大統領とクリキントンの間の抜けた類似性が、クリキントン大統領という言葉遊びになる。 ホリエモンの愛称も、「ドラえもん」との関係なしには何の意味を持たないし面白味もない。 江戸時代から伝わる古典的小噺として、「向かいの家に囲いができたね、へえ」というのがあるけれども、これも歴としたジョークである。アイゼンハワー大統領の好感度を高めるための有名な選挙スローガン「アイ・ライク・アイク」もジョーク(ライクとアイクの音韻的相似性がポイント)。 カーター大統領が自分の庶民性をアピールするために愛用した「私はフォードです、リンカーンではありません」も素晴らしいジョーク(念のために説明しておくと、ここでは大統領と自動車が重ねられている)。

もちろんこうした語呂合わせの類だけがジョークではない。 ちょっと小骨混じりのブラックユーモアやピリ辛の教訓小話なども、広義のジョークとなる。

「勤勉とは充足への恐怖である」とか「軍備とは無駄におわることを期待される唯一の公共支出である」みたいな寸鉄人を刺すものもいいですね。

ほかに例はいくらでもあるけれど、やや知的と思ったものの内で、たとえばこのいうのがある。

A「スイスに海軍省があるんだってねえ」 B「なに、スイスには海がないじゃないか」 A「だってさ、ソ連に文化省があるくらいじゃないか」

これは明らかに冷戦期の西側諸国が拵えたジョークだろうね。これがステレオタイプ的か否かは別にしても、ソ連の印象のなかに何か殺伐たる文化的貧困性を感じ取っていた人々が多くあったのは事実と思う。 これと同じパターンのジョークなら何ダースでも苦労なく作り出せそう。

こんな具合に、素朴な語呂合わせの運用ゲームは世界中どこにでもあり、そのパターンの複雑さは計り知れない。偉い上流紳士から安月給の中年親父まで、誰もが一度は洒落を聞いたことがあるし、また口にしたこともある。

こうした洒落感覚の発露のなかに人間の本音が現れ得ることは、たぶんに考えられる。

「仏ほっとけ神かまうな」なんて実に語呂のいいコトワザがあったけれども、ここに日本人の宗教的リアリズムの一端がうかがえるなどと考えるのは少し穿ちすぎかな。

ところで、人生など所詮ジョークだよ、というふうなことを発する人が結構あって、私もそんな粋なセリフをいつかは嘯いてみたいものだけれど、考えてみれば、この命題には相当の無理が付き纏っている。というのもですね、そもそも、ジョークというものはある種の類比や相似性を前提にしないと生きてこないものなのだ。考えるまでもないけれど、「人生」や「宇宙」はあらゆる類比を絶した総体性である。それは、較べるものがないくらい、あらゆる事物事柄を包み込んでいる、手のつけようのない「所与条件」なのである。こうしたものは、およそジョークの対象にはなりにくい(まずならない)。ジョークの対象にならないばかりか、本来、指示代名詞の対象にさえ成らないのだ。「それ」とか「これ」と示し得る限定事象ではないのである。 それゆえ「人生など所詮ジョークさ」式のセリフは最初から破綻を強いられている。 それにですね、そんな無頼派気取りのセリフを発しながら、進んで自分の人生をジョーク化してしまえる人が一体どのくらいいますか。「人生などジョークに過ぎない」のであれば、突然自衛隊に乱入して総監を監禁しアジテーションを一くさりぶった挙句に切腹してしまうくらいの酔狂があってもいいはずです。けれども当然ながら、威勢のいいことを言う人々の殆どは相変わらず小市民的保身にかまけていますよね。それでいいのですよ。所詮人生などジョークではありえないのだからね。人生はジョークで締めくくるのには痛みが多すぎる。

この「人生」やこの「宇宙」が決して軽いジョークで済まされえない事こそ、人間の抱える最大の悲劇を端的に表していると言えるのだ。

最大のジョークさえ人生の煩悶を救済す力になりえない。これが本当のところです。

ダン・ローズ『コンスエラ 七つの愛の狂気』(金原瑞人/野沢佳織・訳 中央文庫)

言うまでもなく、巷に狂気はありふれている。 人間が生きるということは、狂気を生きるということだ。 多少の狂気なくしては、人間など一時間だって生きられない。 世界は一塊の終わりなき悪夢でありますから。

狂気といっても、俗悪な狂気もあれば、人畜無害の狂気もある。

たとえば酔っ払いという狂気はうんざりするほど平凡だ。だから放っておこう。

嫉妬や喧嘩という狂気も、やはりいい趣味とはいえない。 (そうした狂気も集団レヴェルになると大義となるようだから面白い)

人畜無害の狂気の筆頭は、マニアと呼ばれるものだろう。 牛乳瓶のフタや読めない外国語書籍の蒐集に生涯大金を投じ続ける狂気は、いと愛すべきものだ。

私が好きなのは、愛の狂気だ。 といっても、互いの頬をつねったりしながら喋々喃々と夜を過ごすような、甘ったるいものではない。 もとより不合理千万な恋愛感情をその極限にまで高めたような、そんな狂気の発動が好きだ。 大部分社会的要因で説明できそうな「心中」や「駆け落ち」は、どこか生ぬるい。 狂気の悲恋は、それが虚構であればあるだけ美しい。

どんなものが狂気の悲恋といえるか。 このダン・ローズの短編集に出てくる人物が、そうした狂気を遺憾なく体現してくれている。

チェロを弾く一人の女性に恋い焦がれて、自らチェロになりたいと願望し結局そうなった男を描いた「ヴィオロンチェロ」は、甘くて綺麗でありながらシュールな怪奇性に満ち溢れていて、私の趣味にはとてもよく合う。 狂気を通りこしたところにある結末は、自分で読んで受け止めてほしい。 見様によっては、朝起きたら巨大な虫になっていたというあの話よりも不気味だ。

表題作の「コンスエラ」は、本当の意味で愛されたいという女性の願望の極致を描いたもので、いかにも虚構には違いないけれども、この心理は程度の違いはあっても男女ともに広く見られるものだと思う。

たとえば、金やステータスによって「愛されている」男はしばしば、自分が乞食にまで落ちぶれても連れ添う女性が変わらずに愛してくれるだろうかと不安を抱く。 一方、ある種の女性は自分の肉体の美しさや高価なアクセサリーだけではなく、「私自身」を愛してほしいと思う。加齢とともに幾重もの小皺ができて何を着ても体型の変化を隠し通せなくなった自分を、かつてと同じように愛してほしいと願う。 「私がおばさんになっても」とかいう流行歌があったけれど、このような「不変の愛」を他人に求める心理傾向は、かつて肉体的な美しさを誇っていた自己愛性人間にほど強く見られるものだ。 しかし、この「私自身」というのはクセモノだ。カントの「物自体」ではないけれど、そんなものは普通認識できない。 人間というのは何よりも身体のことだから、その身体とは独立した人格領域を想定してそれを愛することは、なかなか出来そうで出来ることではない。 身体の物理的特性を度外視して、人間が人間を把握することは出来ない。恋情というものは身体に対する直観に基づいている。 鼻の高さ、目の配置、色、その声、肌のにおい、髪の毛の色、こういうもの全体がひとつの色気となって、ひとりの人間を表現する。 だから、「内面」などいう抽象的なものは、さしあたりは無視してもいい。内面というものの想定が有効であるにしても、それを表現身体と切り離して考えることは難しい。 すくなくとも「色気」や「愛情」というものは、人びとが思っている以上に「目に見えるもの」に依存している。

「コンスエラ」の作品としての美しさは、人間には本来不可能な精神的愛情を、あたかもそれが私たちにも可能であるかのように描き切っているところにある。

大澤武男『青年ヒトラー』(平凡社)

歴史の「常識」においてはヒトラーは負のレッテルにまみれているので、彼の中に人間味や友情感覚があったことを実感するのは並大抵のことではない。 けれども彼も人間であって、超人でもなければ悪魔の使者でもない。多感な少年時代もあったし青年時代もあった。恋もしたし失意のどん底さえ経験した(それも凄まじい失意のどん底を)。アドルフといえども反ユダヤ思想を鼓吹しながら生まれて来たわけではない。誰もがそうであるように、無力な生命個体として泣きながら生まれて来た。 それゆえ、その生い立ちをしることは、彼の近現代史上の途方もない役割を知る上で、きわめて重要のことだ。

この本は主として、ナチ党に入党するまでのヒトラーをやや駆け足で検証してみせる。よく知られているように、彼はドイツで生まれたのではなく、オーストリアのブラウナウというイン川沿いの町でうまれた。ここは古都ミュンヘンを擁するバイエルン州に隣接している。いまでもヒトラーの生地として訪れる人は後を絶たないけれど、現地の人の心情は余程複雑だろう。「オーストリア人はベートーヴェンをオーストリア人と主張し、ヒトラーをドイツ人と主張する」というふうな悪言をどこかで聞いたことがあるけれども、その真否はともかく、こんなことを言いたくなる人が国内にあるのは本当と思う。ヒトラーの名は現代では殆ど悪の代名詞だからな。スターリンや毛沢東のような功罪相半ばしている権力怪物とは訳が違う。「アドルフ・ヒトラー」をはじめナチス的なあらゆる事物は、問答無用に否定されるべきものなのだ。思考停止と言われようが、彼彼女らは冷静にヒトラーなるものを再考しようとはしない。

だからですね、まずはアドルフ・ヒトラーのことを知りましょうよ。 ところで彼は生まれた一八八九年はどんな時代だったのか。ウィーンで何を考え何を見聞したのか。クビツェクという親友と意気投合できたのは何故なのか。美術学校の試験に二度も落ちたことや、死と隣り合わせの軍隊活動は彼の世界観に何を教えたのか。我が闘争の脚色はどの部分にあるのか。絶滅させたいくらいユダヤ人を憎んでいたというのは、本当なのか。もしそうであるなら如何なる経験が彼の憎しみを掻き立てたのか。共産思想へのシンパシー本当にあったのか。不遇の時代、彼はどんな種類の本を読んで、何を考えていたのか。そもそもなぜそこまでワーグナーに傾倒していたのか。彼は一体何を夢見ていたのか。 ヒトラーに関してはこれほど興味が刺激されるのは、彼くらい個人の観念によって歴史を騒がせた人間は、他にいないからだ。多くの歴史学者は、ヒトラーが絶対刑権力を握らなかったならば、あれほどのユダヤ人虐殺はまずありえなかったと言う。反ユダヤ思想は以前からあった(一九〇三年四月のウクライナでのポグロムはことに有名)。けれどもそれがアウシュビッツ的惨劇になる必然性は、どこにもなかった。せいぜい一部の反動的不満のくすぶりでしかなかった。

この本でも指摘されているけれども、ヒトラーは労働者や農民によるユダヤ人への潜在的な不満を焚きつけることで、最大限政治活用することに成功したのだ。生活の困窮に大なり小なりのルサンチマンを抱えている民衆は、ヒトラー一流の扇情的弁舌の下に進んで騙され、一致結集したのである。 無知で貧乏な労働民衆が愚かなのは仕方ないにしても、ここまで劇的に感化される例も珍しいのではないかな。あるいはそれほどヒトラーのカリスマ性が際立っていたのか。芸術家に成り損なった男が政治家として大成功する、という話は歴史上類例があるのだろうか。誰か調べてほしい。

ヒトラーの研究は今日では汗牛充棟の体を成しているけれども、なかには彼をひたすら悪人に仕立てようと躍起になるあまり、事実検証を怠っている例も少なくない。 死後六十年以上経過するのに、彼はいまだに掴みがたい「政治家」のままだ。 歴史の文脈の中で彼を追跡しようとするなら、あらゆる先入主をしばらく捨てないといけない。鵺的人物とか世紀の悪人とか言って誤魔化している場合ではない。 歴史家の仕事は断罪でもなければ啓蒙でもない。膨大な一資料を渉猟しながら、ともすれば伝説化しがちなその人間的実体を、僅かでも再現することだ。

その点で本書には、人間としての初心で神経質で夢見がちの青年ヒトラーの面影がよく現れていた。権力の絶頂にありながら昔の親友を招待するヒトラーや、ヒトラー家のホームドクターであったブロッホ(ユダヤ人)にだけは迫害の手を伸ばさなかったヒトラーの姿は、たぶんに厚情的にみえる。それだけに彼の命令によって成されたあらゆる所業には戦慄してしまうのだ。この極端な両面性に。

ある種の政治的世界観は、見ず知らずの「その他大勢」に対しては、かくも冷酷になれるらしい。あるいはヒトラーの心が特別事例に過ぎなかったのか。本当のところ、まだ分からないのだ。