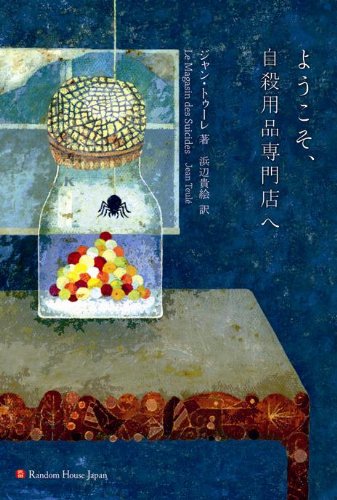

ジャン・トゥーレ『ようこそ、自殺用品専門店へ』(浜辺貴絵・訳 ランダムハウスジャパン)

ジャン・トゥーレ『ようこそ、自殺用品専門店へ』(浜辺貴絵・訳 ランダムハウスジャパン)

短いので、昨晩一気に読み終えた。こういうのが現代フランス流のブラックユーモアなのかあ、と思わせるわけだ。「自殺」というメガトン級に重たい主題をこれほどコミカルに書き切る力量はなかなかのものだ。これだけ笑わせながらも頗る薄気味の悪い物語で、しかもやたらとえがらい後味を残す。だから雑文も少少書きたくなる。

舞台は自殺に必要な道具を揃えるある家族経営の専門店(平凡な体言止めの一例)

家族はみんな憂鬱なことばかり考えていて、笑ったこともなかった。つまり自殺用品を扱う一家としては全てが順調だった。アランという図抜けてポジティブな末っ子が生まれるまでは(こんな小慣れたふうな倒置法も気取っているみたいで嫌いだ。今日は文の切り方が気になる日だな)。

店には当然、陰鬱な自殺志願者たちがひっきりなしにやってくる。いろいろな自殺志願者がいろいろな死に方を求めてくる。そしていろいろなことが起る。この虚構空間では自殺行為がなかば公認されているらしい。この非現実性が時々妙に生々しく見えてくるから不思議だな。いわゆる「不条理文学」にありがちなあの嫌味ったらしい難解さもなくて、実にさばさば物語が展開する。

タランチュラ、ナイフ、首つりロープ、子ども用の毒入りのキャンディー、銃弾、ひとつひとつの商品設定にも著者の巧みで細やかなユーモアが光る。たとえば毒キャンディーを買いに来た子供には、毒なしも含めた沢山のキャンディーうちからランダムに引かせることで、助かるチャンスを与える(作者によると法律で決まっている)。

娘に本人だけは死なない毒を飲ませてデス・キッスなる能力を与える発想なども、何だか凄い。キスした相手が死んでしまうというのだな。彼女は美人らしくて、好色な男どもが寄り集まってくる。これなど山田風太郎の奇想さながらだね

だいたい登場人物の名前が問題含みだ。フィンセント、ミシマ、マリリン、アラン、アーネスト。みんな古今の著名な「あの自殺者」を連想させる。これじゃあ勘のいい人はすぐに分ってしまうよ。洒落の通じない人なら頭から湯気だして怒りそうだね。不幸な死人に対して怪しからん、とか何とかいって。私でさえちょっぴり違和感あったんだから。おいおいそりゃ何だか違うんじゃないかいって。でもいいんだな。黒い笑いは宇宙を均質にするから。御存知かも知れないけれども、笑いは無敵なのだよ。笑いにだけは誰も抗しえない。無敵の笑いがあるのでなくて、笑いの無敵性がある。こんな屁理屈はいい。ともかくユーモアは残酷なくらい全てをリセットする。生きている連中も死んでいる連中も黒い笑いの前では何ものでもないのだ。ローマ法王もぺんぺん草も手術台の上のコウモリ傘も、みんな一緒くたにされてしまう。ユーモアのオープンな快活さは権威の緊張を一瞬で解きほぐすのだ。

ところで、こういう平準化の笑いは、どこに起源を持っているのだろう。欧米流のユーモアというものは本当にあるのか。自分の肌感覚では、ある。たしかに、ある。たとえば、アメリカの「ザ・シンプソンズ」なんか見ていると、日本人にはしばしば「えぐい」感じのする場面が多い。理屈として笑えることはできても、身体の深いところで軽い拒否反応を示しているようなのだ。私も好きだった英国の人気コメディ「Mr.ビーン」なんかも、日本人の一般感覚(そんなものがあるとして)に照らしてみるなら、ところどこと少々きつい。たとえばある回でビーンはチャールズ皇太子とダイアナ皇太子妃の写真ポスターをチェーンソーか何かで切ってしまう(どんな成り行きかは忘れたけれども)。驚くべきは、それでちゃんと英国民の爆笑を取れるのだ。たぶん抗議・反発もほとんどなかったんだろう。すくなくともローワン・アトキンソンには何事もなかった。

こういうところに笑いの文化的隔絶というか、感性類型の隔たりを感じてしまうのだ(たとえば日本のコメディアンが皇室ネタで同じようなことをしたらきっと自宅に実弾いりの拳銃とか剃刀とか自殺勧告状が送られてきますよ。タモリだって途中から昭和天皇のモノマネをしなくなった)。やがて本題にもどらないといけない。

自殺、なんで自殺があり続けるのか。これは私が生涯取り組むつもりの問題だから、容易には踏み出せない。

世界では概ね四〇秒に一人がどこかで自殺している、というWHOの報告があった。人口当たりの自殺者数でみると、旧共産国や貧困国がどうしても多くなる。この馬鹿馬鹿しい文章を作っている間にも、地球上では何十人も死んでいることになる。これって、当たり前のことなのですか。事故死とか災害死も悲惨だけれど、自殺という死に方には、どこか人間特有の痛ましさがあって、それを正面から考えることが難しい。

いま、「自殺」について考えてみないといけない。自殺によって死んでいない私が、自殺について考えるのだ。どこにでもいる自殺しかねない人間が自殺について考える。

おそらく自殺と縁のない人間は地上にひとりもいない。生きている人間はほとんど全て自殺可能性を負っている。そんなこと今更確認することでない。「一切皆苦」という言葉があった。ずっとむかしにこの解釈を何かの本で読んだ時、精神の内奥にある何かが揺さぶられたものだ。怨憎会苦とか求不得苦、愛別離苦、生老病死、苦しみを含意する熟語は仏典中いくらでも見つかるが、畢竟ぜんぶ苦しみだってことだね。おい、それは救いがなさすぎるんじゃないか、という向きもありそうだが、「一切皆苦」の認識そのものは実のところ誰もが内心で感じていることではないか。人間は、存在しているだけで苦しいのだ。その場にあるだけで苦しいのだ。快楽とか喜悦も全部、苦しみを前提にしていることを、身体のどこかで感知している。「苦」とか「不愉快」が経験のベースになければ、喜びも快楽も感じえない。というのも、快楽や喜悦は、苦痛や不愉快が一時のあいだ取り除かれた状態に過ぎないんだから。とくに快楽にはその性格が強い。「ああ、いまが最高だ、時よ止まれ」というふうな感覚絶頂にあるとき、それは常態的な不愉快が一時的に除去されていると考えていい。けれども問題を単純化し過ぎたかもしれない。苦にも多様な次元があるし、喜悦にも一概に括れない奥行きがある。ただ私が、大枠として、苦痛を根源的な心的状態とみなしていることには何の変わりもない。どんな好ましい経験も過ぎ去る。過ぎ去ることに人は苦痛を感じる。この辺の問題はまだまだ追究したりないのだ。

とにもかくにも、なんらかの悪い精神状態に陥ったり破産したり病気になったりしてしまうと、誰もが「この苦しみを逃れたい」と願う。苦しみに際して人は心ならずもそう願うものだろう。人間は知的・肉体的にどんなに成長しても、苦しみの質や量に何の変わりはないからだ。「逃れたい」という欲望を微量でも与える経験があるとすれば、それは全て苦しみである。

この「苦しみから逃れたい」という思いは、大抵の場合、事前に抑制される。私など一時期自殺のことばかり考えていて、ビニール紐に石鹸を塗ってみたり遺書なんか通算数百枚近く書いてみたりしてきたのに、やっぱり事前の抑制が利くのだね。もうすこし思考するか、何か書いてみるか、というところで気が落ち着くのである。ごちゃごちゃ何がいいたいか。要するに自殺の成功率は極めて低いのだ。生半可な意志では、それはまず成功しない。自殺は実に桁外れの勇気を要する試みなのだ。それにもかかわらず、世界ではなかなかの早いペースで自殺が決行されている。返す返すこれは大変なことと思う。気が狂ってしまう。なんなのかね、こんなに人間が自殺する世界というのは、なんのためにあるのですか。私という何ものかは、いったい、どこにいるのです。どんな惑星のどんな乱世を生きているのだろう。もう自殺用品は要らないけれも(充分持っているから)、もう少し良質な思考力は欲しい。

人間にとって、生きるということも死ぬということも、同じくらい辛いし難しい。たぶんこの人間原則は、今後もあまり変わらない。E・デゥルケムの『自殺論』では、「自己本位的自殺」や「アノミー的自殺」のことがめちゃくちゃ精細に考察されている。彼は、宗教分布や年齢統計などを適宜持ち出すことで、個人の心理的事実には決して還元できない、自殺の社会的背景を手際よく浮かび上がらせた。こうした論の進め方は、社会学者でない無学者からみても何となくエレガントで感動を禁じ得ないのだけれども、私がこの本によって、ある人間が自殺せんとする直前に「何を」考えていたかを知ることは難しい。ここでは統計だけが問題なのだ。論法がいかにもエレガントであるだけに、どこかやり切れない虚しさが残る。当然この名高い社会学者には何の罪もないのだけれど(彼に難癖をつけるなど筋違いも甚だしい)、鮮やかに統計を駆使する学者たちの語る「自殺者」像には、悲惨に分裂されてもがき苦しむ生身の声が刻まれていない。学問的にはどれほど妥当性を帯びていても、どこかよそよそしいのである。自殺は、統計である程度その傾向を分析しうる「社会的事象」なのかもしれないけれども、その自殺者個々の内的苦悶は紛れも無く孤絶のところにある。こんな逆説のなかでシャバは始めから引き裂かれている。

「誰かといても彼は孤独だ。一人でいても彼は孤独にはなれない」

生きるのも、また生きるのをやめるのも苦しいとなると、後門のオオカミ前門のトラ、ということになる。「死ぬ」という非経験的事象は人間的思考の埒外にある。それは恐怖以外の何ものでもない。分からないことは全て恐ろしいことなのだ。けれども今現在の苦しみがあまりに進行してしまうと、この恐怖心の抑制も効かなくなる。というよりも自殺に対する衝動というものが、最後の一線を越えさせる。自殺というのは、大抵の場合、理性中心の計画通りに実行されるものではない。そうした計画はせいぜい、この小説にあるような「自殺用品」を取りそろえることにしか役立たない。グーグルで「練炭自殺」とか「首つり 方法」などと検索して情報らしいものをいくら集めても、最後の「飛び越え」は計画理性の律し得るところではない。むかし沢山売れて世の物議を醸したらしい『完全自殺マニュアル』のようなものを何万回読んでも、自殺にはつながらない。衝動の極限化というのか、絶望した泥酔者が破れかぶれになって何も怖いものがなくなっているようなときでないと、彼は自殺に近づけない。

人の世はとかく生きにくい。ここまでは正しい。

人の世は平穏に過ごすためにはあまりにも煩労や災難に満ちていて、自殺する理由には常に事欠かない。ここまでも正しい。

けれども「人の世は生きるに値しない」という物言いには頷きかねるのだ。「人生に意味はない」などと嘯いて「絶望」するポーズをしてみせる人が時々あるけれど、それは私の感覚からかなり違うな。二つの点で。

第一に、意味の欠如がそのまま絶望する理由にはならないということ。だいたい人間は意味などを通じて生きているわけではない。意味があれば絶望しないで済むわけでもないでしょう。普通人は「意味」の意味さえ分からないのだから、そんなのは少しも厭世の理由にもならない。私などはむしろ、意味や目的の欠如は却って好ましいことと受け取るね。本来なんの拘束もないのだから。なまじ道筋とか決まっていたら面倒くさくていけないよ。意味のある世界を生きることは、無精者には辛い。それなら何の「意味」(権威や裏付け)もないほうがいい。だから条件さえ整えば(潤沢な財産があるとか)、生産的なことなど何もやらなくたっていい。それはそれで良い決定だ。

第二に、仮に「生きるに値しない理由」が十分にあるとしても、思考する糸くずである人間はそれをもっと掘り下げることが出来る。もう少し大胆になっていうなら、「なぜ人の世が生きるに値しないのか」を死ぬまで追究してその答えを明確に表現する「義務」がある。そうだ、これは義務だ。人間の義務は一つしかない。この訳の分からない現前世界について考え抜くことだ。何も食うものがないなら餓死するまで部屋で考え抜くことだ。極限まで追い詰められた人間に、これ以上に出来ることはないだろう。私の直観によると、人は思考する時間と能力だけは絶対に放棄してはならないのだ。言い方をかえると、自分が何ものかを思考しない人間は人間ではない(婦人服売り場のマネキンと並べておけばいい)。その根本条件を満たしていないからだ。人間とはまず何よりも「自身」を把握しかねている苦悶者であって、思考する何ものかなのだ。だからみな苦しむ。おおいに苦しむ。狂気寸前まで、神経を患うまで。こめかみを銃弾でぶちぬくまで。首にロープの輪っかを通すまで。人間の本質は常に不明である。実は何も分っていない。これだけははっきりしている。

こうはいっても、やっぱり人の世は死ぬ理由に満ちている。どうしても人の世は生きにくい。どうしてこうも生きにくくなったのか。やっぱり意識が消えるまで考える。

全然書き足りないですが、もう締めくくりましょう。

この小説は小洒落たフランス流のブラックユーモア満載だけれど、我々の生きている世界はそれ自体でひとつのブラックユーモア的塊茎をなしているのだ。この物語は虚構であって虚構ではない。それは非現実を装った現実である。市場では自殺用品などいろいろな形で売られているし、自殺希望者もそれを知っている。小説は、阿鼻叫喚の現実をただ戯画化したものに過ぎない。そう思います。だから読後の凄みも一入なのだ。