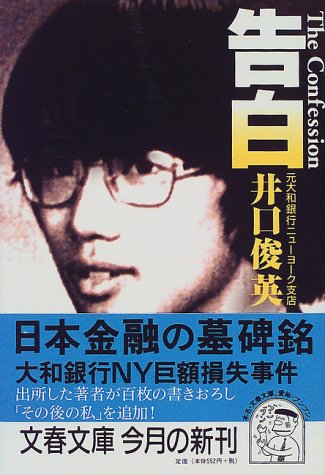

井口俊英『告白』(文藝春秋)

国債とか為替相場とか株式売買というようなものを、私は室内のカメムシと同じくらい好んではいないけれども、そのメカニズムや歴史については常々関心を持ってきた。

素朴に考えれば、銀行というものは不思議な存在だ。 いまだに私はなぜだか、銀行という現代の神殿に馴染めていない。 銀行のない国があったそこに移り住みたいくらい、銀行のそばにいると落ち着かなくなる。 銀行のなかにいると不思議な疎外感と不愉快感を覚える。 ガチャガチャお金を呑み込んだり吐き出したり、女性の録音ボイスを垂れ流したりしているATMの前にいると、人間が子孫を残してきたということがまるで嫌になる。 私は、決して反時代的で粗野な人間などではないけれど、自動車と銀行だけは世界に無い方がよかった。美学的に。おきまりのセンチメント。 いつかこれを主題にして随想文のひとつやふたつをものしたいくらいだ。

私どもは、英語のBANKは、十二世紀頃の北イタリアの両替商人がいつも使っていた「長机」(BANCO)と深く関係していると教えられた。 両替を商売にしている人間は、むかしからいたようだ。 そういえば(私のあまり好まない)新約聖書にも、それらしい商人が出てきて、イエスに追い払われている。

預金の受け入れや債券を発行しながら資金を調達して投資や融資を繰り返し、さらには人びとの支払決済を代理することで存続していく、こんな「合理的」な機構を、どんな集団がどんな必要に応じて発明したのか、私には分からない。

私は単純な人間だから、むかしから金融業ときくと、必ずユダヤ人を連想する。

とりあえず断じておきたいが、世間の大好きな「~の起源」という発想の大半は、ニセモノだ。そもそも物事には必ず「起源」があるという思考様式そのものがそれほど自明であるかを、一度考えてみる必要がある。 ソースかつ丼の起源、とか、肉じゃがの元祖、という程度の馬鹿馬鹿しく子供じみた議論なら愛嬌もあっていいけれど、それがひとたび文明発祥の地とか、モーセ生誕の土地とかなってくると、その馬鹿馬鹿しさも次第に失笑へと移り変わる。

起源や発祥という単線的な虚偽観念とは別の見方が、ある。

むかし読んだ本では、なんでも紀元前三〇〇〇年ごろの西アジア(要するにチグリス川・ユーフラテス川下流地域だろう)の古代王朝バビロニアには既に、いまの銀行の原始的形態があったなどと記されていた。 人々の財産や貴金属を保管し、穀物や家畜を貸与したり、両替を専門的に行う業者は、「文明」のあるところには大抵見られたのだろう。 だからといって、例のごとく、「銀行の起源は古代バビロニアだ」と阿呆みたいに叫ぶのではない。

ただ、考える人間が多く集り都市(都市は人類の最大の発明だと言った学者がいた)を形成すれば、いろんな商売や業務システムが自然と登場する。 現在の複雑極まる金融業界(デリバティブ取引は何とかならないか)も、そうしたかつての便利な仲介業者の発展形態(より広範な組織化)と言えそうだ。

いずれにしても、確かに存在したらしい古代王朝がそれなりに成熟した「経済機構」を擁していたことは、考古学者が歴史学者が口をそろえてお喋りしてきたことだし、事実世界中の教科書にも大体同じようなことが書いてある(きっと)。

銀行と言えば銀行強盗だ。 そういえば、銀行強盗というのを私は直接みたことがない。 コナン・ドイルやアガサ・クリスティが小説を書いていた時代はまだ銀行の警備も簡素で、今の感覚からみると驚くほど緩いこともあってか、強かな強盗であれば金庫から金を盗むことくらいそう難しいことではなかった(聞いたわけではない)。 犯罪統計なんかを調べてみると、いろいろ分かるのだろう。 日本ではどうか。 いつも電気代を払っているコンビニで去年強盗があったけれど、近所の銀行で強盗があったという話はきいたことがない。 ちかごろでは防犯体制も様変わりしたから、そんなものは絶滅したのかもしれない。 いまでは安っぽいテレビドラマくらいでしか見かけない。 いずれにしても「割にあわない」犯罪であることだけは確かだ。 小銭がほしければ投資信託でもしたほうがいい。

もう雑談はやめる。『告白』だ。これは管理体制に携わる人は一度読んでおいた方がいい。

そのむかし、といっても、一九九五年、平成に単位換算すると七年、大和銀行(*1)のニューヨーク支店で、井口俊英という人物がアメリカの司法当局によって逮捕された。 俗にいう大和銀行巨額損失事件だ。

その事件の顛末はおそろしく入り組んでいるので、それを一言で述べるとなると、その背後にある金融業界の力学や司法取引の内幕を見逃すことになるので、事の細部に思いのほか神経を配る私としては、本書をぜひ読んでもらいたいとしか言えない。

けれども重要なことだけを取り急ぎ説明する。

まず、一九八三年、当時債券売買の業務を担当していた井口は変動金利債の取引で五万ドルの損害をだしてしまい、その埋め合わせのために米国債の簿外取引に手をだすようになる(「簿外」というのは帳簿に記載されていなということだ。たとえば簿外資産とかいうと大抵の場合、脱税関連の話だ)。 そうなると当然、表面的には利益があるように見せかけないといけないので、書類の偽造といった隠ぺい工作が求められる。 それでも十二年間、この不正は発覚しないで、いつのまにかこの損失は十一億ドルにまで膨れ上がり、ついに井口は大和銀行上層部に告白する。

この『告白』はちょうど、著者のそうした葛藤の部分からはじまっている。 ちょっとだけこの事件の概要を下調べしてから読むと、よりよく事態の文脈が掴めるだろうし、何よりも途中で嫌にならない。

それにしてもこの人は、とても文章が上手い(おそらく全部自分で書いたのだろうと信じる)。 銀行業界になどに入らないで、はじめから文筆業に携わればよかったのにと思うほどだ。

これが面白ければ、ついでに同じ著者による『刑務所の王』と、N・リーソン『マネ ートレーダー』(戸田裕之・訳 新潮社 *2)も奨めたい。

前者は、逮捕された著者が独房(ニューヨーク連邦拘置所)で隣り合わせた白人男性ジョージ・ハープについた書かれた伝記で、資料的価値はともかく物語の面白さからみるなら、こちらの方が一気に読める。 この白人の男は、アメリカ各地の刑務所を転々としながら、ABという秘密結社を創設した。世の中には何事にも従わっず、つねに壮烈な気勢を自分でも持て余している人間がいるらしく、ハープはその一人だ。 いちど人生を踏み外すと(教育者の嫌らしい常套句)、人はなかなか元いた世界には戻れないようだ。 獄の外の日常世界は生ぬるい脳髄で溢れかえってはいるけれど、すくなくとも安定はしている。 そうした世界は犯罪者を素直には受け入れない。 刑務所と「世間」を行き来するハープの哀切な様子もかなり如実に書かれていて、この元銀行員はどこで伝記の書き方などを学んだのかと、読中ずいぶん驚き入ったものだ また、ともすれば黒人に同情しがちな日本人にとっては、刑務所内の黒人たちの描写にはいくぶんかショックを受けた。

結局のところ、人間という不愉快な現象は、どうにもならない。

*1 だいわ。やまとぎんこう、ではない。りそな銀行の前身みたいなもの。

*2 こちらは、伝統ある「ベアリングズ銀行」(結局倒産した)に関わるもの。 『告白』同様、巨額損失の張本人が回顧しながら書いた本(本人が直接書いたとは思えない。リーソンの口述内容を、無名のプロの書き手が書き直したのではないか)。

巨額損失の隠ぺいという点では井口氏の事件と類似するところもあるが、決定的に違うのは追い込まれた際の二人の身の処し方だ。

リーソンは結局逃亡を企てて逮捕された(そのうえ本を読んでも分かるが、彼の自己弁護があまりに猛々しい)。 不器用ながら十二年間悩み抜いた井口氏とはどこか違うようだ。 イギリス人と日本人の違いでは説明できないだろう。 組織の管理体制や人間の弱さを考えるうえで、どちらの記録も大変に意義深い。