安達正勝『死刑執行人サンソン(国王ルイ十六世の首を刎ねた男)』(集英社)

サイモン・ウィンチェスター『博士と狂人(世界最高の辞書OEDの誕生秘話)』(鈴木主税・訳 早川書房)

能登路雅子『ディズニーランドという聖地』(岩波書店)

ディズニーランドは実に悲しい所と思う。「ディズニーランド」と発音してみただけで何か索漠たる気配に胸倉をつかまれて動悸が早まってしまう。

きっと世界でこれほど悲しい場所は田舎のパチンコ屋と深夜のドン・キホーテくらいのものではないかな。ディズニーランドのことを考えるときになんでこんな気分にならねばならないのかを、いまなかなか微細に書きだせないでいる。これは自分が思っている以上に入り組んだ情緒なのだ。けれどもこの巨大で多幸症気味の空間に充満している陽性分子が人間存在の深刻な悲哀と表裏をなしていることだけははっきりしている。ウォルト・ディズニーの直観は、同時代人の仮面性のニヒリズムと意識下の幼児化願望の在り様をむんずとつかんでいた。それがそっくりそのまま自分の願望でもあったから手に取るように分かったのだ。

人間とりわけアメリカ人は、ニセモノでも張りぼてでも何でもよいから、とにかく塵芥の苦労を忘れさせる何かが欲しかった。金でもセックスでも酒でも薬でも喧嘩でも西部劇映画でも満たせなかった欲望とは、映写された夢をただ見ることではなく、その夢に直接参入することだった。薄汚い実人生から何となく目を逸らすことのできる場所。過ちも抑圧も管理体制も無い「夢の世界」を、実在する身体そのもので生きることだった。外部に具現化されたファンタジーの場所に自分の体を置くという経験は、アニメーションでも活字でも与えられないものだ。ウォルトは自身の創造してきた夢物語を実世界にまで拡張しようとした。

喋るネズミやアヒルたちが無尽蔵に笑顔を振りまくこの「魔法の王国」の内側からは、ごみごみしい雑居ビルも住宅団地も石油プラントも殆ど視界に入らない。ここはアンチ日常の異世界である。それでいて模造ジ ャングルから海賊の跋扈するカリブ海まで、擦り傷ひとつ負うことのない疑似冒険が保証されている。俗世間では生産現場の部品にしかなれない労働者も、笑顔と快活が国是であるこのディズニー王国のなかでは、金さえ払えば誰もがVIPになれる。(「すべてのゲストはVIP」とは、ディズニーランド初期からの接客方針だ)。

そしてそこはまた、「古き良き」アメリカ像のノスタルジーに浸ることのできる、アイデンティティ確認の場所でもある。既に失われてしまったマーク・トゥウェンの物語世界や西部開拓時代の英雄が、エンバーミング 処理されたレーニンの亡霊ように沸々と出現する。民族も財産も年間所得も教育水準も違う人びとが、ディズニーランドという閉鎖的な虚構経験のなかで一つになり、はじめから存在さえしていない「純アメリカ」の記憶を集団幻視するのである。

ともかく、ディズニーランドの成功の背後には、ウォルトのビジネスセンスやキャラクターたちの魅力だけには決して還元できない、もっと特別な共同願望があるように私は思うのだ。

しかしこんな壮大無類の構想を、ウォルトはどんな経緯で得たのだろう。ディズニーワールドを特段好んでいない私なんかも、それは大いに興味のあるところですね。本書では、彼が少年時代を生きたアメリカ中西部の厳しい気候や家庭事情などを辿りながら、彼がいかに満たされない子ども時代を送ったのかが素描されている。父のイライアスはピューリタン的な厳格さと粗暴さを併せ持った男で、ディズニー一家は生計をたてるのに並々ならぬ苦労の連続だった(貧困はホレーショ・アルジャー式の立志伝には不可欠の要素です)。ウォルト・ディズニーは四男だったけれど、後に共同経営することになるロイ以外の兄たちはみんな父の専横に耐えかねて家を出ていった。そんな貧しく過酷な世俗経験を経て来たので、奔放な子どらしい諸々の欲求は当然抑圧されねばならず、そうした不満の蓄積が後のディズニー世界の源流を成したと言っていい。

私はよく言うのですが、空想や理想や妄想を生涯個人的な次元でしか弄べないのが凡人であるとすれば、それらを外的世界に受肉化させることができるのが天才ではないでしょうか。ウォルトの躊躇するところを知らないその空想具現力は、ほとんど超人のそれと言っていい気がする。ウォルトはその点で紛うかたなく天才だった。うん、この人のやったことを真似するのは余人には難しすぎる。彼は空想を空想だけで終わらせない人間、その類まれな執念深さをいつも活力源にしているような人間だった。このくらいの徹底性は、うだつのあがらない人間にあってはたぶん狂気とみなされるだろう。せいぜいがバルザックの人間喜劇に出てくるような偏執狂扱い。

ウォルトは自分の野望に「魔法」のかける術を知っていた。

その「魔法」は二〇世紀の地球を様々なやり方で染め上げた。

一九二八年に「蒸気船ウィリー号」が封切りされて、これはアニメーション映画では最初のトーキー作品だったわけだけど、同時にこれはミッキーマウスの事実上のデビュー作でもある。もともとモーティマーマウスと名付けられていたこのイタズラネズミは、ディズニー夫人の発案で改名されたらしい(信じるか信じないかは別です)。

なにしろ不潔の害獣イメージのついたネズミをあれほどの世界的人気キャラクターにしてみせたのだから、ディズニーの魔法は只事ではない。二流俳優あがりの大統領や戦争気違いみたいな大統領の名前は知らなくとも、このディズニーキャラクターを知らない人は殆どないくらいだから、大した知名度と思う。もはやミッキーマウスは歴史上もっとも成功したキャラクターのひとりだ。このネズミのデザイン商品をみたことのない人間が日本にいるでしょうかね。俗世間から完璧に孤立した仙人でもない限り、そんなことはありえない。これは実は大変なことなんですよ。アンチ・ディズニーの人びともそのところだけは認めぬわけにはいかない。

アニメーション映画の作成で大成功をおさめ、超越的野心の虜になったウォルトの次なる目標は、「地上で一番幸せな場所」を巨大施設というかたちで具現化することだった。

世界初のディズニーランドは、一九五五年(日本では保守合同という政治的エポックを画す年)、カリフォルニア州ロサンゼルス郊外のアナハイムに、一七〇〇万ドルを費やして開設された。はじめはウォルトの突飛な机上空論に過ぎないと思われていた案が実現するまでには紆余曲折があったようで、たとえば資金繰りのために、ABCと番組制作契約を結んだりしている(ABCはテレビ業界への進出において、当時の二大ネットワークだったNBCとCBSに遅れをとっていた。それだからどうしてもディズニーの人気イメージが欲しかった)。

その後、一九七一年にはフロリダ、一九八三年には東京、一九九二年にはパリ、二〇〇五年には香港、二〇一六年には上海に開園した。しかしこんなどこにでも書いてあるような沿革を繰り返して何になる。つまりディズニーの空想がついに世界を股にかけたということだ。

私はやっぱりこの聖地を虚しく思う。適合する言葉がなかなか見つからないけれど、ここにはヒロヤマガタの絵に充満しているあの狂躁性に似た何かがある。それが呼吸を浅くする。仮に世界全体がディズニーランド化したら窒息してしまうだろう。人間は無菌空間には居場所を持てないし、恒常的なパレードのなかでも生きられない。人間にとって、俗世間もアンチ俗世間も、「耐えがたい場所」には違いない。やりきれないけれども、これはもうどうしようもないことだ。

私はしばしばディズニーランドの光景のなかに、人間の畸形な幼児化願望の一端を見るのだ。人間の不安も孤独も虚ろさも、こんな窮屈でまやかしの演出空間で救えるはずがない。けれども何かこの行き場のない潜在憂鬱を慰撫せんとして、人間は倦まずに娯楽の新形式を開発してきた。この遊園地もそんな産物のひとつに過ぎない。

よく思うのだけれど、「願望充足」の場所は絶対に華々しくあってはならないのだ。飾り立てられてはならないのだ。というよりも、そういうのは、市場からの提供に依存し過ぎてはいけないのだ。かなり舌足らずなのだけれど、不安なり欲望は可能なだけ自分固有の方法で満たしたい。集団で同じ陽気な夢物語に浸るようなやり方は、どうしてもインチキくさい。薄っぺらい。自己欺瞞度が高過ぎる。それに結局もっと空しくなる。

ディズニーランドではどこを振り向いても満面の笑顔がある。感情労働のプロがつくる完璧な笑顔、それだけに無理のある笑顔。これでは笑顔の飽和状態で、もはや何の含みもみあたらない。笑顔は元来、未知の他人に自分が敵ではないことを示すための表情記号であるから、笑顔笑顔笑顔ではいけないのである。

着ぐるみのキャラクターたちの無差別底抜けの陽気さは明らかに現代的ニヒリズムに根差している。人々は程度の差こそあっても躁病を患っている。この除菌済みのファンタジー施設が大成功する世界というのは、どう考えても、グロテスクなのだ。

人間はかくも過酷な場所にいる。

それにしても、ディズニーランドはユートピアというためにはあまりにも俗世間に酷似しているようだな。アルコールを禁止したり、キャスト(従業員)の接客教育をいくら徹底させたところで、やはりあの嫌な人間臭に覆われているのだ。第一、世俗を忘れるために来ているはずのこの場所には、「混雑」という最も世俗的な現象が支配しているじゃないか。金を払った恋人たちや親子は、ただひとつのアトラクションのためにどれだけの行列を我慢しなければならないのか、愉快だった気分を徐々に害されねばならないのか、考えただけでもやりきれなくなる。ここが俗世間なのかアンチ俗世間なのか、日常なのかアンチ日常なのか、もう分からなくなる。でもどっちでもいい。どっちも同じくらい「やりきれない」のだからね。

「人間の願望はその人間の悲しみを測る尺度である」と言ったのは、誰だったのか、忘れました。だいぶん前だから。でも至言ですね。いまに及んで、ようやくその深意がつかめました。

ディズニーランドの成功は、もっといろいろなことを物語っている。ディズニーに直接関係しない分野についても、いろいろなことを物語っている。さらに考察めいたものを深めたいけれども、そういうのはもっと別のところでやってみよう。

しかし、花粉の時期は、いやですね。

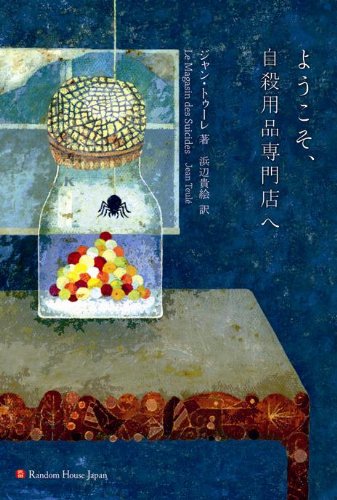

ジャン・トゥーレ『ようこそ、自殺用品専門店へ』(浜辺貴絵・訳 ランダムハウスジャパン)

ジャン・トゥーレ『ようこそ、自殺用品専門店へ』(浜辺貴絵・訳 ランダムハウスジャパン)

短いので、昨晩一気に読み終えた。こういうのが現代フランス流のブラックユーモアなのかあ、と思わせるわけだ。「自殺」というメガトン級に重たい主題をこれほどコミカルに書き切る力量はなかなかのものだ。これだけ笑わせながらも頗る薄気味の悪い物語で、しかもやたらとえがらい後味を残す。だから雑文も少少書きたくなる。

舞台は自殺に必要な道具を揃えるある家族経営の専門店(平凡な体言止めの一例)

家族はみんな憂鬱なことばかり考えていて、笑ったこともなかった。つまり自殺用品を扱う一家としては全てが順調だった。アランという図抜けてポジティブな末っ子が生まれるまでは(こんな小慣れたふうな倒置法も気取っているみたいで嫌いだ。今日は文の切り方が気になる日だな)。

店には当然、陰鬱な自殺志願者たちがひっきりなしにやってくる。いろいろな自殺志願者がいろいろな死に方を求めてくる。そしていろいろなことが起る。この虚構空間では自殺行為がなかば公認されているらしい。この非現実性が時々妙に生々しく見えてくるから不思議だな。いわゆる「不条理文学」にありがちなあの嫌味ったらしい難解さもなくて、実にさばさば物語が展開する。

タランチュラ、ナイフ、首つりロープ、子ども用の毒入りのキャンディー、銃弾、ひとつひとつの商品設定にも著者の巧みで細やかなユーモアが光る。たとえば毒キャンディーを買いに来た子供には、毒なしも含めた沢山のキャンディーうちからランダムに引かせることで、助かるチャンスを与える(作者によると法律で決まっている)。

娘に本人だけは死なない毒を飲ませてデス・キッスなる能力を与える発想なども、何だか凄い。キスした相手が死んでしまうというのだな。彼女は美人らしくて、好色な男どもが寄り集まってくる。これなど山田風太郎の奇想さながらだね

だいたい登場人物の名前が問題含みだ。フィンセント、ミシマ、マリリン、アラン、アーネスト。みんな古今の著名な「あの自殺者」を連想させる。これじゃあ勘のいい人はすぐに分ってしまうよ。洒落の通じない人なら頭から湯気だして怒りそうだね。不幸な死人に対して怪しからん、とか何とかいって。私でさえちょっぴり違和感あったんだから。おいおいそりゃ何だか違うんじゃないかいって。でもいいんだな。黒い笑いは宇宙を均質にするから。御存知かも知れないけれども、笑いは無敵なのだよ。笑いにだけは誰も抗しえない。無敵の笑いがあるのでなくて、笑いの無敵性がある。こんな屁理屈はいい。ともかくユーモアは残酷なくらい全てをリセットする。生きている連中も死んでいる連中も黒い笑いの前では何ものでもないのだ。ローマ法王もぺんぺん草も手術台の上のコウモリ傘も、みんな一緒くたにされてしまう。ユーモアのオープンな快活さは権威の緊張を一瞬で解きほぐすのだ。

ところで、こういう平準化の笑いは、どこに起源を持っているのだろう。欧米流のユーモアというものは本当にあるのか。自分の肌感覚では、ある。たしかに、ある。たとえば、アメリカの「ザ・シンプソンズ」なんか見ていると、日本人にはしばしば「えぐい」感じのする場面が多い。理屈として笑えることはできても、身体の深いところで軽い拒否反応を示しているようなのだ。私も好きだった英国の人気コメディ「Mr.ビーン」なんかも、日本人の一般感覚(そんなものがあるとして)に照らしてみるなら、ところどこと少々きつい。たとえばある回でビーンはチャールズ皇太子とダイアナ皇太子妃の写真ポスターをチェーンソーか何かで切ってしまう(どんな成り行きかは忘れたけれども)。驚くべきは、それでちゃんと英国民の爆笑を取れるのだ。たぶん抗議・反発もほとんどなかったんだろう。すくなくともローワン・アトキンソンには何事もなかった。

こういうところに笑いの文化的隔絶というか、感性類型の隔たりを感じてしまうのだ(たとえば日本のコメディアンが皇室ネタで同じようなことをしたらきっと自宅に実弾いりの拳銃とか剃刀とか自殺勧告状が送られてきますよ。タモリだって途中から昭和天皇のモノマネをしなくなった)。やがて本題にもどらないといけない。

自殺、なんで自殺があり続けるのか。これは私が生涯取り組むつもりの問題だから、容易には踏み出せない。

世界では概ね四〇秒に一人がどこかで自殺している、というWHOの報告があった。人口当たりの自殺者数でみると、旧共産国や貧困国がどうしても多くなる。この馬鹿馬鹿しい文章を作っている間にも、地球上では何十人も死んでいることになる。これって、当たり前のことなのですか。事故死とか災害死も悲惨だけれど、自殺という死に方には、どこか人間特有の痛ましさがあって、それを正面から考えることが難しい。

いま、「自殺」について考えてみないといけない。自殺によって死んでいない私が、自殺について考えるのだ。どこにでもいる自殺しかねない人間が自殺について考える。

おそらく自殺と縁のない人間は地上にひとりもいない。生きている人間はほとんど全て自殺可能性を負っている。そんなこと今更確認することでない。「一切皆苦」という言葉があった。ずっとむかしにこの解釈を何かの本で読んだ時、精神の内奥にある何かが揺さぶられたものだ。怨憎会苦とか求不得苦、愛別離苦、生老病死、苦しみを含意する熟語は仏典中いくらでも見つかるが、畢竟ぜんぶ苦しみだってことだね。おい、それは救いがなさすぎるんじゃないか、という向きもありそうだが、「一切皆苦」の認識そのものは実のところ誰もが内心で感じていることではないか。人間は、存在しているだけで苦しいのだ。その場にあるだけで苦しいのだ。快楽とか喜悦も全部、苦しみを前提にしていることを、身体のどこかで感知している。「苦」とか「不愉快」が経験のベースになければ、喜びも快楽も感じえない。というのも、快楽や喜悦は、苦痛や不愉快が一時のあいだ取り除かれた状態に過ぎないんだから。とくに快楽にはその性格が強い。「ああ、いまが最高だ、時よ止まれ」というふうな感覚絶頂にあるとき、それは常態的な不愉快が一時的に除去されていると考えていい。けれども問題を単純化し過ぎたかもしれない。苦にも多様な次元があるし、喜悦にも一概に括れない奥行きがある。ただ私が、大枠として、苦痛を根源的な心的状態とみなしていることには何の変わりもない。どんな好ましい経験も過ぎ去る。過ぎ去ることに人は苦痛を感じる。この辺の問題はまだまだ追究したりないのだ。

とにもかくにも、なんらかの悪い精神状態に陥ったり破産したり病気になったりしてしまうと、誰もが「この苦しみを逃れたい」と願う。苦しみに際して人は心ならずもそう願うものだろう。人間は知的・肉体的にどんなに成長しても、苦しみの質や量に何の変わりはないからだ。「逃れたい」という欲望を微量でも与える経験があるとすれば、それは全て苦しみである。

この「苦しみから逃れたい」という思いは、大抵の場合、事前に抑制される。私など一時期自殺のことばかり考えていて、ビニール紐に石鹸を塗ってみたり遺書なんか通算数百枚近く書いてみたりしてきたのに、やっぱり事前の抑制が利くのだね。もうすこし思考するか、何か書いてみるか、というところで気が落ち着くのである。ごちゃごちゃ何がいいたいか。要するに自殺の成功率は極めて低いのだ。生半可な意志では、それはまず成功しない。自殺は実に桁外れの勇気を要する試みなのだ。それにもかかわらず、世界ではなかなかの早いペースで自殺が決行されている。返す返すこれは大変なことと思う。気が狂ってしまう。なんなのかね、こんなに人間が自殺する世界というのは、なんのためにあるのですか。私という何ものかは、いったい、どこにいるのです。どんな惑星のどんな乱世を生きているのだろう。もう自殺用品は要らないけれも(充分持っているから)、もう少し良質な思考力は欲しい。

人間にとって、生きるということも死ぬということも、同じくらい辛いし難しい。たぶんこの人間原則は、今後もあまり変わらない。E・デゥルケムの『自殺論』では、「自己本位的自殺」や「アノミー的自殺」のことがめちゃくちゃ精細に考察されている。彼は、宗教分布や年齢統計などを適宜持ち出すことで、個人の心理的事実には決して還元できない、自殺の社会的背景を手際よく浮かび上がらせた。こうした論の進め方は、社会学者でない無学者からみても何となくエレガントで感動を禁じ得ないのだけれども、私がこの本によって、ある人間が自殺せんとする直前に「何を」考えていたかを知ることは難しい。ここでは統計だけが問題なのだ。論法がいかにもエレガントであるだけに、どこかやり切れない虚しさが残る。当然この名高い社会学者には何の罪もないのだけれど(彼に難癖をつけるなど筋違いも甚だしい)、鮮やかに統計を駆使する学者たちの語る「自殺者」像には、悲惨に分裂されてもがき苦しむ生身の声が刻まれていない。学問的にはどれほど妥当性を帯びていても、どこかよそよそしいのである。自殺は、統計である程度その傾向を分析しうる「社会的事象」なのかもしれないけれども、その自殺者個々の内的苦悶は紛れも無く孤絶のところにある。こんな逆説のなかでシャバは始めから引き裂かれている。

「誰かといても彼は孤独だ。一人でいても彼は孤独にはなれない」

生きるのも、また生きるのをやめるのも苦しいとなると、後門のオオカミ前門のトラ、ということになる。「死ぬ」という非経験的事象は人間的思考の埒外にある。それは恐怖以外の何ものでもない。分からないことは全て恐ろしいことなのだ。けれども今現在の苦しみがあまりに進行してしまうと、この恐怖心の抑制も効かなくなる。というよりも自殺に対する衝動というものが、最後の一線を越えさせる。自殺というのは、大抵の場合、理性中心の計画通りに実行されるものではない。そうした計画はせいぜい、この小説にあるような「自殺用品」を取りそろえることにしか役立たない。グーグルで「練炭自殺」とか「首つり 方法」などと検索して情報らしいものをいくら集めても、最後の「飛び越え」は計画理性の律し得るところではない。むかし沢山売れて世の物議を醸したらしい『完全自殺マニュアル』のようなものを何万回読んでも、自殺にはつながらない。衝動の極限化というのか、絶望した泥酔者が破れかぶれになって何も怖いものがなくなっているようなときでないと、彼は自殺に近づけない。

人の世はとかく生きにくい。ここまでは正しい。

人の世は平穏に過ごすためにはあまりにも煩労や災難に満ちていて、自殺する理由には常に事欠かない。ここまでも正しい。

けれども「人の世は生きるに値しない」という物言いには頷きかねるのだ。「人生に意味はない」などと嘯いて「絶望」するポーズをしてみせる人が時々あるけれど、それは私の感覚からかなり違うな。二つの点で。

第一に、意味の欠如がそのまま絶望する理由にはならないということ。だいたい人間は意味などを通じて生きているわけではない。意味があれば絶望しないで済むわけでもないでしょう。普通人は「意味」の意味さえ分からないのだから、そんなのは少しも厭世の理由にもならない。私などはむしろ、意味や目的の欠如は却って好ましいことと受け取るね。本来なんの拘束もないのだから。なまじ道筋とか決まっていたら面倒くさくていけないよ。意味のある世界を生きることは、無精者には辛い。それなら何の「意味」(権威や裏付け)もないほうがいい。だから条件さえ整えば(潤沢な財産があるとか)、生産的なことなど何もやらなくたっていい。それはそれで良い決定だ。

第二に、仮に「生きるに値しない理由」が十分にあるとしても、思考する糸くずである人間はそれをもっと掘り下げることが出来る。もう少し大胆になっていうなら、「なぜ人の世が生きるに値しないのか」を死ぬまで追究してその答えを明確に表現する「義務」がある。そうだ、これは義務だ。人間の義務は一つしかない。この訳の分からない現前世界について考え抜くことだ。何も食うものがないなら餓死するまで部屋で考え抜くことだ。極限まで追い詰められた人間に、これ以上に出来ることはないだろう。私の直観によると、人は思考する時間と能力だけは絶対に放棄してはならないのだ。言い方をかえると、自分が何ものかを思考しない人間は人間ではない(婦人服売り場のマネキンと並べておけばいい)。その根本条件を満たしていないからだ。人間とはまず何よりも「自身」を把握しかねている苦悶者であって、思考する何ものかなのだ。だからみな苦しむ。おおいに苦しむ。狂気寸前まで、神経を患うまで。こめかみを銃弾でぶちぬくまで。首にロープの輪っかを通すまで。人間の本質は常に不明である。実は何も分っていない。これだけははっきりしている。

こうはいっても、やっぱり人の世は死ぬ理由に満ちている。どうしても人の世は生きにくい。どうしてこうも生きにくくなったのか。やっぱり意識が消えるまで考える。

全然書き足りないですが、もう締めくくりましょう。

この小説は小洒落たフランス流のブラックユーモア満載だけれど、我々の生きている世界はそれ自体でひとつのブラックユーモア的塊茎をなしているのだ。この物語は虚構であって虚構ではない。それは非現実を装った現実である。市場では自殺用品などいろいろな形で売られているし、自殺希望者もそれを知っている。小説は、阿鼻叫喚の現実をただ戯画化したものに過ぎない。そう思います。だから読後の凄みも一入なのだ。

保坂正康『自伝の人間学』(新潮社)

保坂正康『自伝の人間学』(新潮社)

なぜ人々は紙やインクや時間という限りある資源を費やしてまで自伝を書こうとするのか、誰も分からない。自分を語ることでその人生にどんな価値を付加させようとしているのか、誰も知り得ない。あるいは後世の人物評を意識し、何かを隠したり粉飾したりするために自伝を残そうとしているのか、やっぱりわからない。ことによると自分の過去を公衆にさらけだそうという本能が人間にはあるのかもしれないし、彼彼女の成育歴や精神類型がたまたまそうした挙の背後にあるだけなのかもしれない。

ともかく、「自伝」学の正体は、そのまま、「自伝を書く人」についての学でもあるようです。もうちょっと箴言風にいうなら、自伝学は人間学に他ならない。

このごろは自費出版などが色々の様式で流行していて、孫正義でもホリエモンでもウォーレン・バフェットでもスティーブ・ジョブズでもない人々がさかんに自らを語りたがっている。おおいに語りたがっている。けれどもそうした人々が自分の人生を誰に向けて何のために語ろうとしているのか、まるで解しかねるのだ。そこには「ただ語りたいがために語るのだ」という愚直な動機さえ見え隠れする。山があるから登る、白紙があるから書くのだ。こんなふうにいうと恰好よくも聞こえる。いや、ちょっぴりだけよ。

つまりですね、自伝というのは、実に謎めいた分野なのですね。自伝を書くに相応しい人も相応しくない人も含めて、私は自伝を書く人間自身に興味がある。その心の面に興味がある、とっても。

この分野は面白い事例に事欠かないのだ。

そういえば、日経新聞の裏に「私の履歴書」という名物連載がありますね。そこでは財界政界の大立者とか各分野の宿老みたいのが大いに自分を語っている。成功者というのはかくも自信に満ちて自分を語るものか、と毎回思わせるくらいに。作家や学者のように職業的に筆を執っている人間は自力で書いているのだろうけれど、そうでない人々はあらかた口述筆記だろうね(それでいいのだ)。

渡辺淳一や遠藤周作や水木しげるみたいな創作者たちの「履歴書」はなかなかの高評を博したようだけれども、それはたぶん彼らが自分の過去の泥土層を殆ど隠さずに、ありありと率直に語ってみせたからでしょう。一方で、一概に言いくるめることは出来ないけれども、功名を勝ち得た財界人たちによる「履歴書」には、婉曲な自慢話やさりげない美談こそ散りばめられてはいても、本当の意味での「内省」や「懺悔」は予想外に少ない。この辺にはもっと愛憎交錯するドロドロ事情があっても変ではないのだけどなあ、という箇所も、あっさり「叙事的」に語られるのだ。これには驚く。あなた違うんじゃないですか、実業や政治の世界はもっと怨念や汚辱に満ちているはずでしょう、その渦中で何をみたのかをもっときっぱり語ってくださいよ、という気にさせる。

そういうとき、時々語られるのは、せいぜい「公認の失敗談」や自己弁護であって、間違っても、自分の薄汚れた所業や欲望には言及しようとはしない。こんなものでも読む人が読めば涙腺を刺されたり何かしらの参考になったりするのかもしれないけれど、私はどうしてもその手の語り口調のなかに「公人の限界」を感じ取ってしまって、いっときのあいだ空しい気持ちに浸るのだ。これは自伝にまつわるひとつの暫定原則ではないでしょうか。

「公人の自分語りにはどうやら限界があるらしい。だから第三者が書くのだ」

その「限界」は奈辺にあるか。自伝学を志す人は、この観点を先ずは持ちましょう。

そこで、私なりに考えてみた。

一般に、この世界では、高い地歩を築いた人ほど、自分を正直に語りたがらない。人事案とか会計監査を巡ってのあれこれや家族との不和軋轢なんかも、そうした立場にある(あった)人ほど、語りにくくなる。誰も自分の晩節を汚したくないものだ。それだけか、違う。もっと重要な点がある。組織の高い地位にあった人間の告白の波紋は、その組織や関連人物にだけではなく、「社会全般」にまで及びかねないのだ。もちろん告白した当人にも影響が及ぶ。こうしたゴタゴタはこれから横町の隠居になって孫とじゃれついたり風流三昧に浸らんとしている人間の望むところではない(元東京都知事があんな高齢で証人喚問に連れ出されるのを見るのは辛い)。

世の中には(ごく荒っぽくいうなら)「人を使う人間」と「人に使われる人間」が存在する。「人を使う人間」の語りには何となく本音を押し殺したような慎重さが付きまとう。当人はそうでないつもりでも、やはりその言葉には人心管理者特有の無難で制御された語法があって、私はときどきそれが鼻につく。立場上の発言はやめなさい、そんなお行儀のいい自分語りなら最初からしない方がマシだ、というふうに気が激してしまうのだ。

大体こうした保守的な自伝作法は、組織内存在である(あった)人間の通弊といえそうです。何らかの利益共同体のトップであった人間が自分を語るとき、どうしてもそこにある種の「誇張法」や「隠蔽法」が付いてくる。あの役員が心底嫌いだった、とか、秘書の何々さんに恋心を抱いてしまった、とか、私たちはある時期アンフェアな儲け方をしていた、とか、そんな話はあまり出てこない。「あのときの失敗の責任は全部社長としての自分にある」という種類の形式的表明こそ頻繁見られるけれども、「あの頃は息子の引きこもりと妻のヒステリーのせいで軽い神経症を患っていたので、顧客や社員を満足させることなど本当はどうでもよかった」という様な人間臭芬々たる「告白」は滅多にない。要するに、成功した経営者の書いた自伝には、およそ、この種のリアリズムが欠けているのである。「昭和天皇による戦争観」などもそうだけれど、公の立場にある(あった)人間にはどうしても語れないことが多すぎる。人はこの「語られなかったこと」を、本当は知りたいのにね。

また、その団体に属しているということ自体に、実質以上の運命論的意味を付与してしまうという悪例も少なくない。この会社に私は選ばれたのだ、とか、「我が巨人軍は永久に不滅です」式の大仰な感動表現がそれに当たる。こうした主情的というか、ロマン的な過度の昂揚感の発露は、執筆当時はともかく、あとから読むと恥ずかしいだけであるから、大体において、自伝には相応しくない。基本として自伝は、冷静な反省と自己認識を要するものなのだ。それは数知れない失敗や悪行や苦心を棚卸ししながら過去を俯瞰する試みであるから、書き手語り手にとって必ずしも快いものではない。むしろ過酷な作業と思う。私のように自己欺瞞を表明することで自己欺瞞しているような人間には、とてもそんなことは出来ない。私は内なる恥ずかしい情念や過去の恥部・失態を可視化させる勇気を持たない。だから自分語りなどとは無縁の生き方をするでしょう。ほとんどの人間がそうであるように、私もまた「虚飾の人」であるほうが生きやすい。

けれども翻って見れば、ある程度高い立場にありながらも敢えて自分の黒歴史を語ろとする人間もいる。そうした自分語りをできる人は、本当の敬意に値する。

書くことが恥をかくことであるように、自分を語ることは取りも直さず自分の恥辱を示すことなんだな。大体わたしは人間など思考する糞尿量産機以上とは思っていないので、世にある自伝のいう苦労談や成功談などには、ほとんど心を揺り動かされない。これは体質的なシニシズムのせいだ。思えば私は人間を含めた生物の営み全般に途方も無い虚しさ感じてしまうので、経済現象の話にも新しい発明の話にも新しいアメリカ大統領が出現したという話にも邪馬台国は一体何処にあったのかという黴臭い話の数々にも、心底より入り込めない。それがどうしたのだ、ということなのだ。

自伝の九割九分九厘は、愚にもつかぬものばかりだ。国家の元勲がものしたものさえ詰まらないのだから、凡人の書いたものの質など想像するにあまりある(遊び紙の後に着飾って笑っている著者近影など、もう反吐がでそうになる)。

それだから、人の自伝を読むときは一際目を光らせましょう。行間から隠微な偽善臭が立ち昇ってきて鼻をついたなら、すぐに読むことをやめよう。そんな人工甘味料まみれな美談を読むくらいなら、FacebookとかTwitter上の毒にも薬にもならならぬ駄文でも読んでいたほうが百倍いい。

著者の保坂正康さんは昭和史研究をライフワークとしている人で、著作数も多数にわたります。明仁天皇や裕仁天皇、三島由紀夫「盾の会」事件、「わだつみのうた」の裏面史、昭和陸軍など、その守備範囲は実に広い。事件・人物との距離の置き方や、情に傾かない筆遣いからは、書き手ならずとも見習うものも多いので、なんでもいいから一冊読んでほしいと思う。

ちなみにですね、私が去年読んだ「自伝」のなかで出色のものは、ロバート・ラッセルの『天子をこの手に』(佐伯わか子・訳 みすず書房)。アメリカで全盲を生きた男の話だけれども、そこには沈鬱な恨み節よりも、「運命への叛逆」といったような荒々しさがあって、読んでいて痛快なのである。この憎らしいまでの開拓精神は明らかにフランクリンの自伝に通じるものだ。

いったい自伝は痛快でないといけない。裸で裸の言葉を語る痛快さ。保身的なお行儀のよさは、自伝の場にあっては不徳でさえある。経営者や政治家は、やっぱり何もかもを語れないのかね。われわれは、ではなくて、一人称の巧まぬ独白を、できれば聞きたいものです。それではじめて自伝らしくなる。自伝の最低条件を満たすことができる。

私はつくづくそう思いますよ。

アンドリュー・ソロモン『真昼の悪魔(うつの解剖学)』(堤理華・訳 原書房)

水原紫苑『桜は本当に美しいのか(欲望が生んだ文化装置)』(平凡社)

水原紫苑『桜は本当に美しいのか(欲望が生んだ文化装置)』(平凡社)

桜は本当に美しいのか: 欲望が生んだ文化装置 (平凡社新書)

諏訪哲二『なぜ勉強させるのか?(教育再生を根本から考える)』(光文社新書)

諏訪哲二『なぜ勉強させるのか?(教育再生を根本から考える)』(光文社新書)

=========

「人を思いやる心」とか「先の見えぬ社会を生き抜く能力」とかいうすり切れた理念を何の恥じらいもなく繰り返すあの例の調子に至っては、その理屈の成否にかかわらず、むかしから肌に合わないのだ。文科省の教育改革案におもねているだけのこんな俗物連なんか本来いてもいなくてもいいのだ。